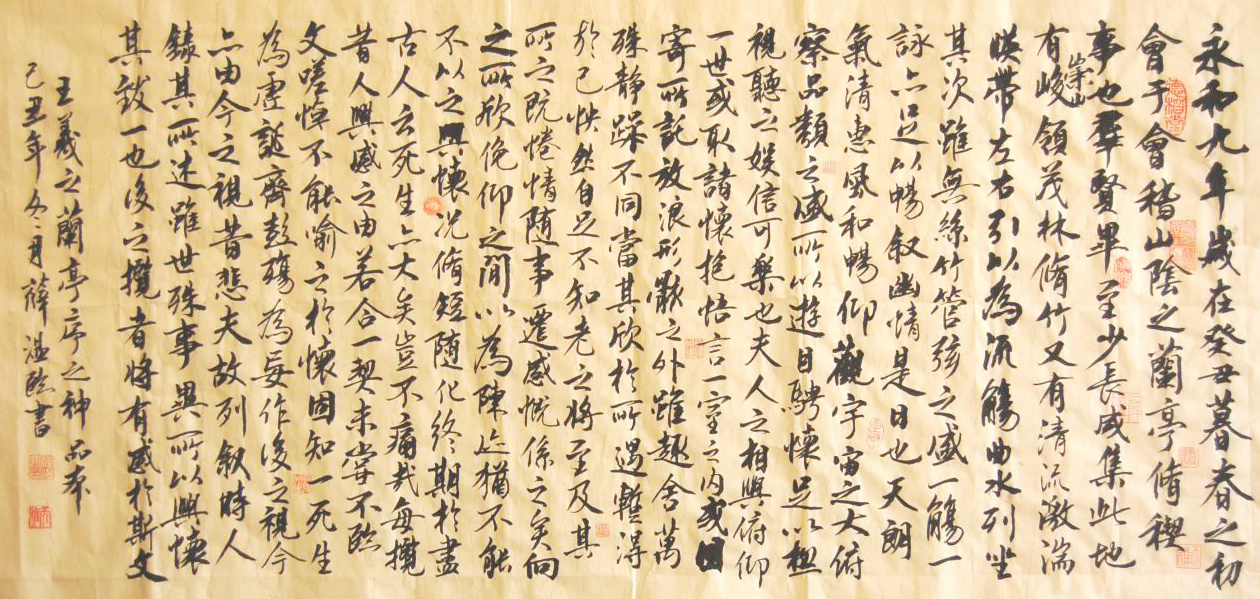

永和九年,岁在癸丑。公元353年4月22日(晋永和九年三月初三日,距今已1661年)中国绍兴会稽山阴的上空,一颗文曲星悄悄划过。就在这天中国书法史上最具代表性的作品《兰亭集序》诞生了。这么殊胜的一天,想必天气应该是清风徐徐,碧空万里,确实如此。《兰亭集序》作者王羲之在序里写到:是日也,天朗气清,惠风和畅。想了解更多书法相关干货内容,请持续关注“新翰丹书法”!

这天王羲之与友人谢安、孙绰等四十一人在会稽山阴的兰亭雅集,饮酒赋诗。王羲之将这些诗赋辑成一集,并作序一篇,记述流觞曲水一事,修禊事也。所谓“修禊”源于古老的巫医传统,就是在河里洗野澡,通过在河水中洗浴而将身上的疾病及不祥拂除干净。然后流觞曲水,河边喝个小酒轮流做个诗赋什么的。1000年前这样叫雅集,现在还这样公园管理处得叫保安来处理了。

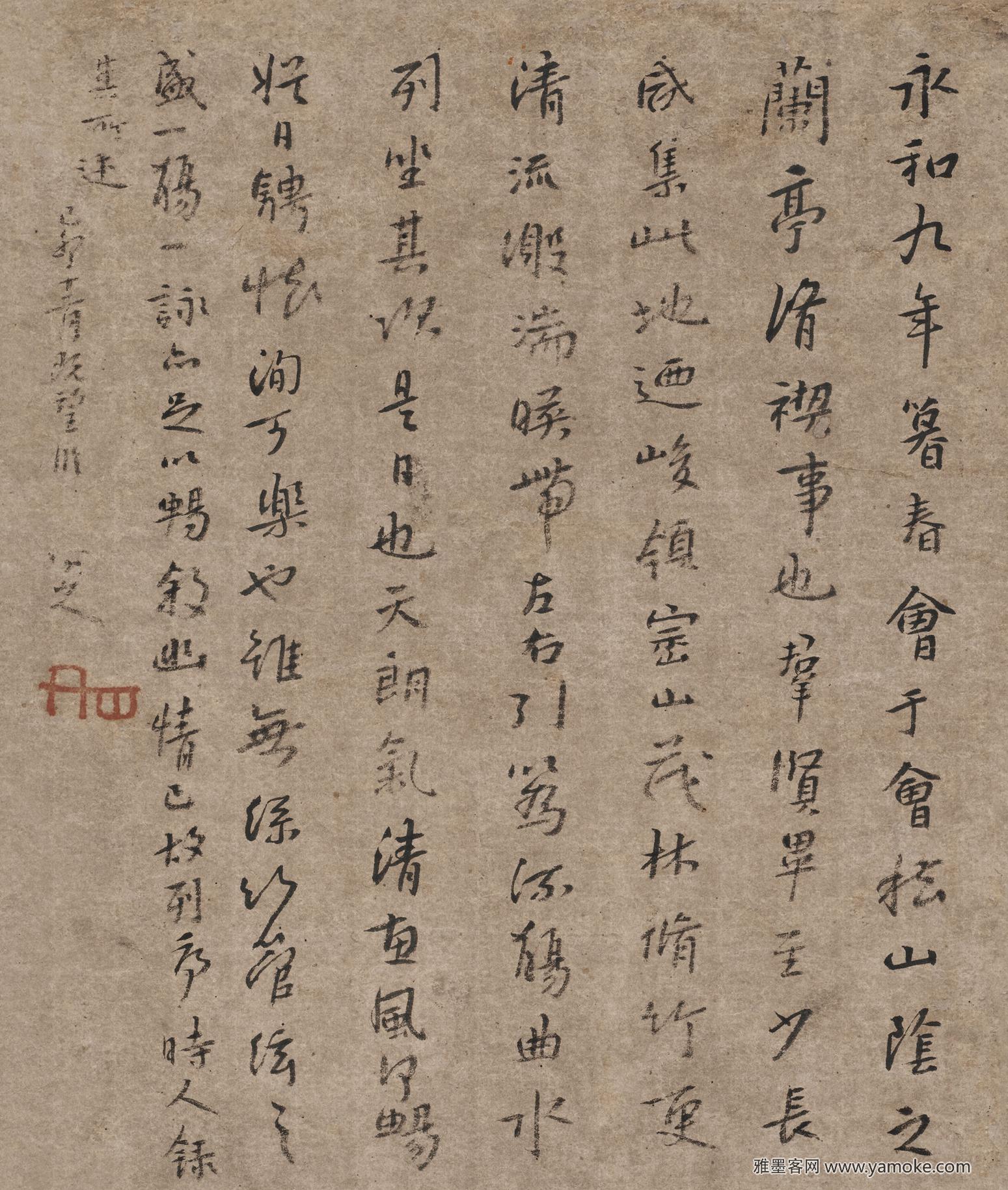

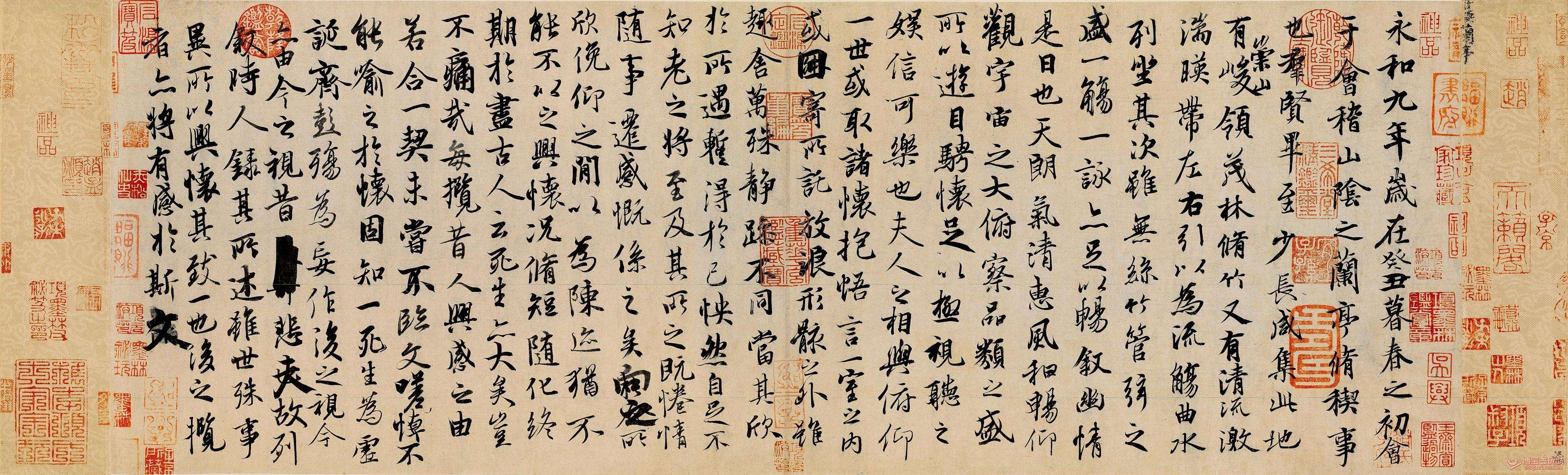

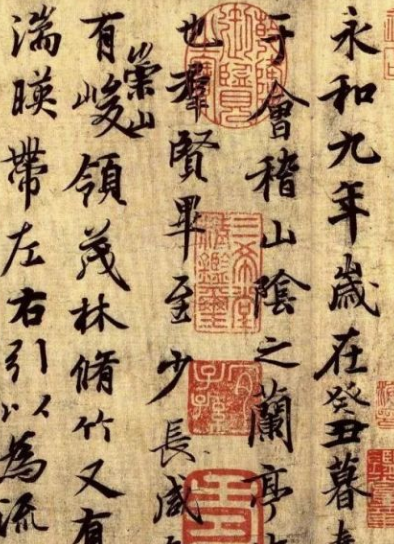

我第一次在网上看见冯承素的《兰亭集序》高仿影印件后很意外,事实证明之前对《兰亭集序》的种种幻想都是多余,换句话说就是我想多了。

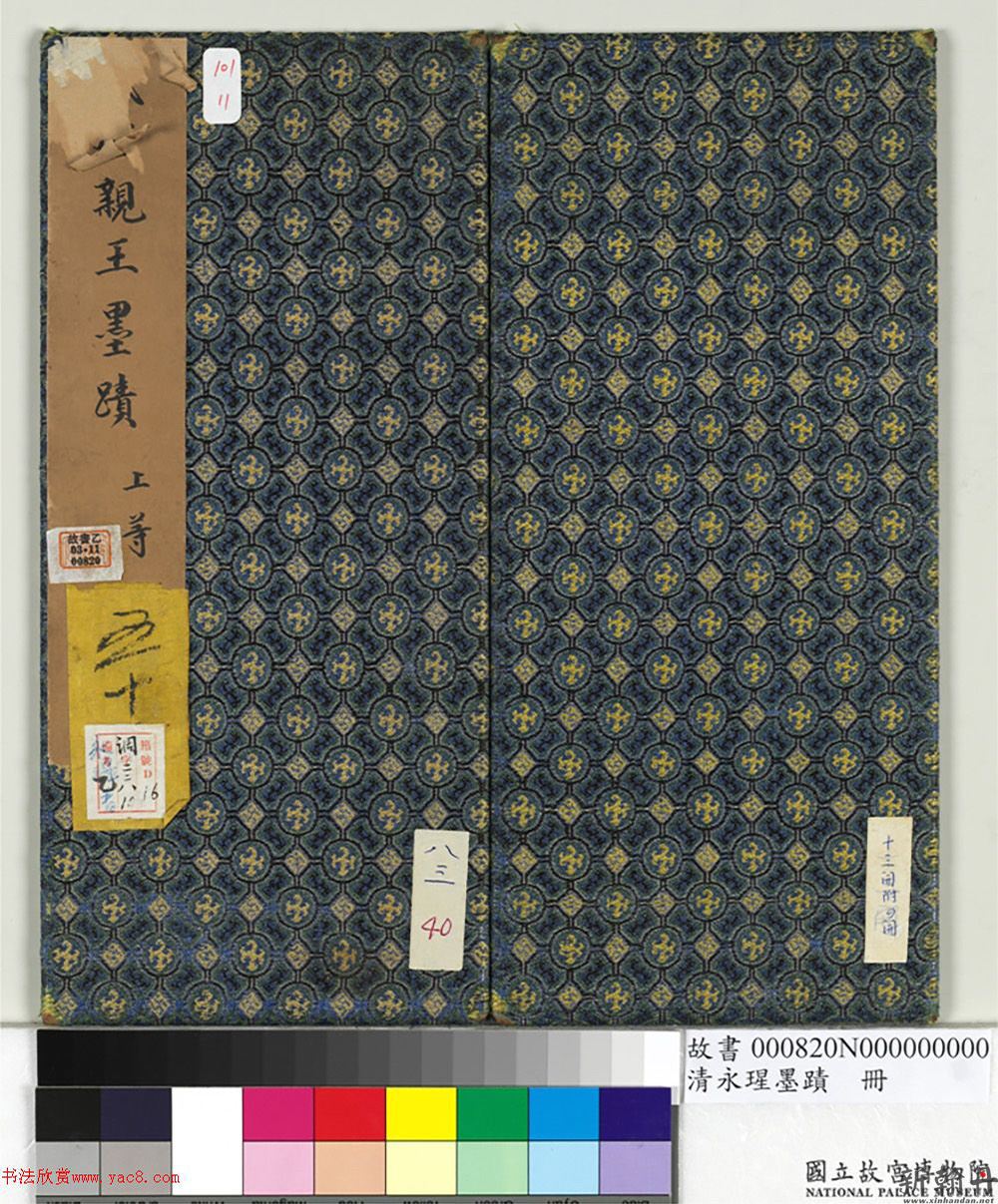

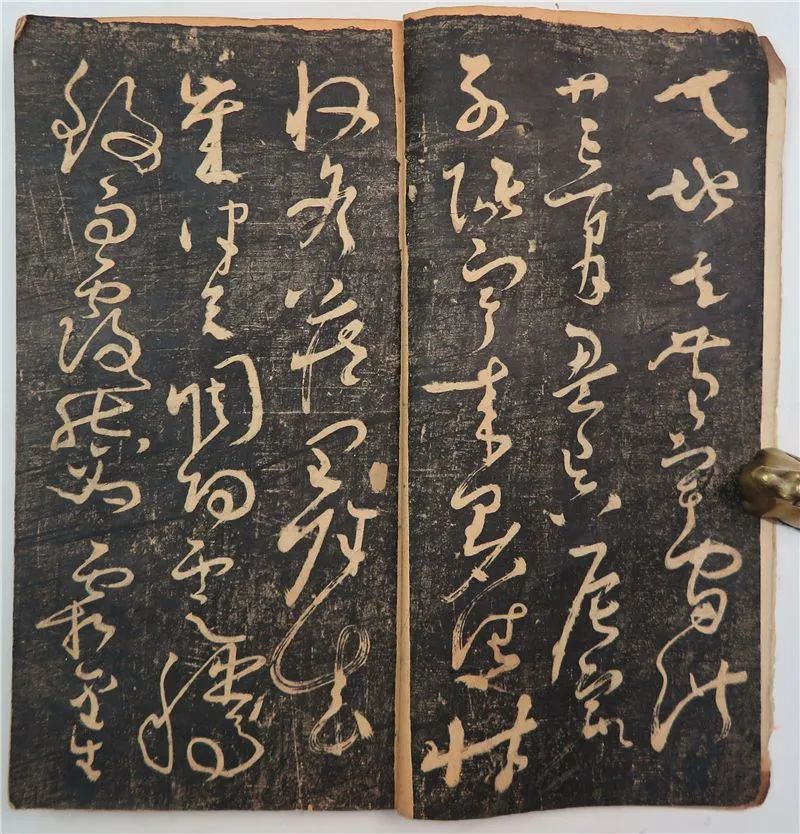

民间流传王羲之的真迹在唐太宗的昭陵中,除了盗墓的谁都没有可能见过。于是冯承素的这件赝品便喧宾夺主了,被众星捧月般的收藏进了故宫博物院里,这属于赝品界的奇葩。属于二奶升级,小三转正。观摩过它的人从不嫌弃它是假货,没有人鄙夷它的身份跟出处。有的只是一种对文化的自觉认同和接近的渴望。

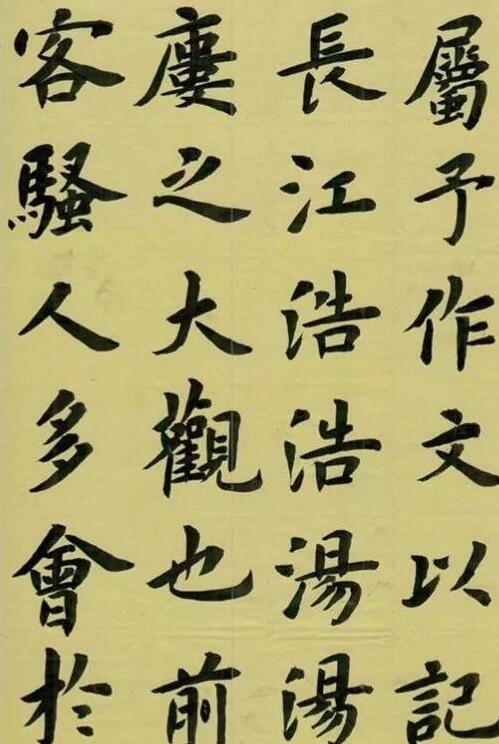

研究《兰亭集序》,大多以冯承素摹本为基础,坊称神龙本(因卷首有唐中宗李显神龙年号小印)。可惜冯承素本人却并没有因为成功的临摹了《兰亭集序》,而使自己的字在文坛获得一席地位,人们一看见神龙本首先想到的永远是王羲之而非冯承素。尽管帖中破锋、断笔、结字、行墨, 均精徵入神。但临摹品永远只能是在技术的层面上有限的还原。

冯承素将原著中的每一处瑕疵都捕捉到了。如果是第一次观赏这件高仿作品,第一眼绝对不会有所谓的惊鸿一瞥。全篇文字大小不一,排列错落无序,有多处文字加塞和被涂抹修改的痕迹,甚至还有个别错别字。字体越往后写间距越窄,纸面空间告急。透过捉襟见肘的纸面,我仿佛听见老王一千年前的声音:节约用纸,从我做起!

通过这件赝品我们觉得王羲之的作品初看犹如儿戏,甚至都不能用大工不巧来形容。因为这里确实不存在工巧问题。因为没有人会质疑王羲之的书法技巧,也不会苛求一份草稿如何的工整。

老王的作品从来就不乏吹捧者,这些人用词极奢,夸“飘逸”跟“形神兼备”都不够了。

更有人言辞凿凿的说老王写字发力在腰部......

在我看来这些都是对老王的调戏,老王在乎这些吗?这把年纪的老王早该淡泊经年了吧。

我很想问一下,那块豆腐干一样的涂抹墨迹是靠什么物理作用飘逸起来的?

王羲之写字的时候一定是酒到酣处了,北京话说就是喝断片了。

醉酒执笔想必运笔是随性的,但是历史上的名作大多都是真实随性之笔,许多都是家书手札。1000多年前的文人如果在写信的时候还端着想着,嗯~~我要身子坐正了,看着镜头好好写,因为以后这字可是要变成国宝的啊。

你说这人得有多鸡贼。

也许一千个人就会产生一千种审美,每个人对《兰亭集序》都会有不同的见解跟认识。文明趋同,文化存异。当书法脱离了纯作品概念,变成一件文物的时候,我们关注的一定不仅仅是技法层面的东西。第一与第二,都涉及到了生死。

王羲之是可爱的,是活泼的。因为他让我们看见了他的瑕疵,犹如看见了月球的背面,看见了孔雀羽毛下的屁股。看见的不仅仅有艺术更有生活。虽然艺术高于生活,但是一旦想重温历史触摸时间,我们渴望了解的一定是当时真实的生活。没有屁眼的孔雀,会令人更尴尬。

1600多年前的那一天,晋代文人士大夫们的意识形态,在王羲之的笔下如同文字相片一般,被牢牢的定格了。

王国维说,“一切景语皆情语”。

群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。这里有人间。

况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!这里有生命。

美好的人间与无常的生命,化作金风玉露一相逢,被艺术化的撮合在了一起。

所以《兰亭集序》是篇有意思的文字,辞藻又很美。情怀就是它的大境界。它即有中国文人对生命问题的探索。又能充当文人思想放飞的精神鸦片。

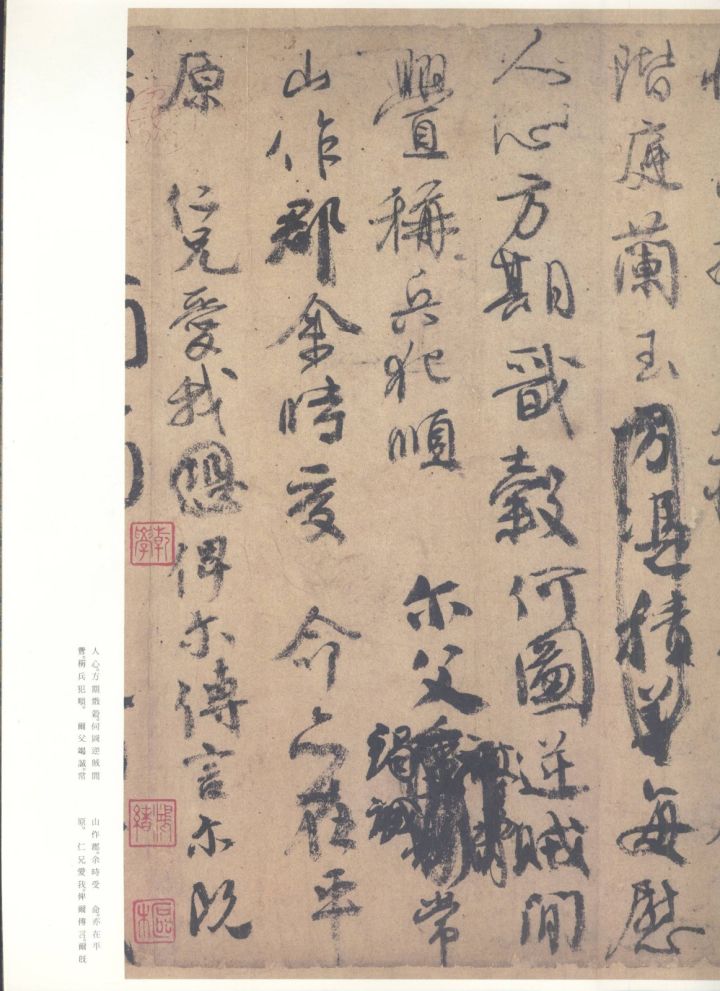

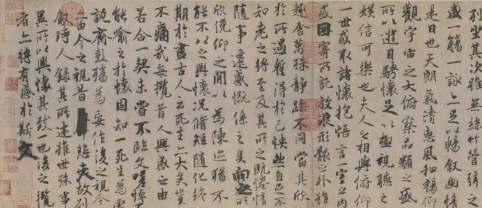

而作为天下行书第二的颜真卿《祭侄文稿》也谈到了生死,颜真卿却是一把鼻涕一把泪的都洒在了纸上。

唐玄宗天宝十二年(公元753年),著名的安史之乱开始。

颜真卿在平原郡高举义旗,起兵讨叛,被推为义军首领。时颜真卿的从兄常山(今河北正定)太守颜杲卿派其第三子颜季明与真卿联系,联合反叛。颜杲卿与长史袁履谦设计杀死安禄山党羽、镇守河北井泾要塞的李钦凑,夺回土门。一时形势好转。

颜杲卿派长子颜泉明押送俘虏到长安报捷群请求救兵。不料路经太原时为太原节度使王承业截留。王想冒功,拥兵不救。安禄山闻河北有变,派史思明回兵常山。颜杲卿孤军奋战,苦战三日,粮尽矢绝,城破被俘。颜季明等被杀头,颜氏家族死者三十余人。颜杲卿被押解至洛阳,英勇不屈,先被断一足,凌迟处死。

直到乾元元年(公元758年)五月,颜杲卿才被朝廷追赠太子太保,溢“忠节”。颜真卿时任蒲州太守,听到这个消息以后,即派杲卿长于颜泉明到常山、洛阳寻找季明、杲卿遗骸。只得到季明头部和杲卿部分尸骨,为了暂时安葬这些尸骨,颜真卿写下了这篇祭侄文草稿。

无疑《祭侄文稿》每看一遍令人肝肠寸断。书法在这里还原了作者当时的创作情绪。强大的艺术感召力给读者留下无穷的回味。

但是由于创作背景跟内容上的悲壮,这类作品一旦呈现在面前,就难免使人产生历史的沉重感,不及《兰亭集序》耐得住人轻松的解读,愉悦的朗诵,反复的揣摩跟玩味。

书法之创作,直抒胸臆是第一难事。《兰亭集序》、《祭侄文稿》辉耀千古的价值就在于坦白真率,是以真挚情感为主而不计工拙,无拘无束,随心所欲进行创作的典范,是经过长期探索而在这非常的一瞬间产生创变突破的实例。其个性之鲜明,形式之独异,均开历史之先河,是书法创作述心表情的典型,体现出艺术家无与伦比的魄力和胸怀。

这种突破规范之后的奔放,打破限制之后的自由,也对后世书法创作者产生了深远的影响。

无处用心时,恰是用心处。

《兰亭集序》是贵在真实随性的。据说这位书法界的王大拿在第二天酒醒后看见自己的这份草稿也竟然是爱不释手的。就差假装不知道作者是谁,满世界打听了。

他很想将成功在复制一次,如法炮制一回,又将自己灌醉,又写了一遍一样的文字,据说折腾了几百次,最后还是觉得无心之作最好。好的连那些错别字都觉得错出了魅力。

人类从不会将技术作为艺术的最高殿堂。只要是技术就还是人为,他们要的是神来之笔,要的是阴阳交错之后的电光火石。中国人对美的最高境界一直是说不清楚的,美其名曰:只可意会。

说不清楚为形而上的美,意会美。能说清楚的就是形而下。能被语言跟文字清晰解析的信息,都是有逻辑的,有逻辑自然就会产生标准,而有了标准就可以无限复制,如果是一件器物那最多就是件工艺品,而非艺术品。艺术品应该是孤品,并具备不可复制跟再生的特征。

中国人不喜欢标准跟规范的事物,从排队这种日常小事上就完全可以看出。但是你千万不要以为中国人没有秩序,不信你在看似无序散乱的队伍中插个队试试,保证会有正义人士站出来指责。

谁在什么位置上,每个人心里都很清楚。中国人喜欢那种灵活的规范,大智一定要若愚的,那种看似无却处处有的智慧,一如禅境。

《兰亭集序》究竟好在哪?众口纷纭。讲法太多反而等于没有讲法,答案太多反而等于没有答案。但是有一个答案肯定是没有错的,那就是好在它是用汉字写的,这是废话也不是废话。

中国的文字是象形字发展来的,有画面感就可以丰富文字的意境。字母文字永远做不到这点,ABCD就是ABCD没有那么多的赋予,更工具化。永远只是没有生命的一串代码。

从冯承素的仿本《兰亭集序》中可以看出,王羲之在写这篇草稿时情绪激昂,思如泉涌,导致手不能追,非快速行笔不足以直抒胸怀。那刻手、笔、气、意一定是达到了高度的和谐,真所谓一气呵成,如行云流水毫无阻滞,浑然天成。以至于后来自己想在炮制而不可得了。

《兰亭集序》是王羲之自己都无法超越的作品。

造化无可更改,盛况可以永存。

试想《兰亭集序》如果是用拉丁字母写的,皇上看了龙颜就一定不喜悦了。问题是后面发生的一件事情无论皇上高兴与不高兴,后果都很严重。唐太宗爱书法,也爱茂林修竹,流觞曲水,可惜他没有乾隆六下江南的魄力跟挥霍。再美的皇家园林跟自然风光比,都会显得有点粗枝俗粉。

在唐朝之前,“王”家一直是单传的,王氏家传之宝传到了王羲之七世孙智永那里,李世民顺藤摸瓜就摸到了智永那里,但此时智永早已作古。李世民又打听到智永的一位徒弟辩才经常把自己关在屋子里临摹一卷神秘书法,据推测这卷神秘书法很有可能就是《兰亭序》真迹,于是李世民又打起了辩才的主意。

唐太宗在伟大也毕竟是个人,他为了获得《兰亭集序》的真迹,跟全国的文人下了很大的一盘棋。最后连帝王尊严也不顾了,派了个戏精御史去辩才和尚那施计,用借前一步说话大法成功骗取了信任,最后将真迹偷了出来。失去真迹后的辩才和尚整日郁郁茶饭不思,一年后悲愤而死。书法扯下了帝王身上的最后一块遮羞布。

有学者分析说唐太宗力捧《兰亭集序》是出于政治目的,是为了拉拢这些文人集团。我看未必。

太宗还强行立下遗嘱,死了以后要枕着《兰亭集序》睡,让他的继承者们感受着他那份满满的矫情。对于太宗皇帝来说恨不得自己给《兰亭集序》陪葬才对。

我以前一直不明白唐太宗为啥要枕着《兰亭集序》,他就不但心死后落枕吗?如果是抱在怀里或是缝在他那条绣了龙的裤衩上不好吗?后来终于明白了,因为头枕跟梦是相关的,太宗皇帝一定是希望自己死后也能天天梦见文字里的流觞曲水,梦见自己跟王羲之们一起仰观宇宙,近俯清流。唐太宗是不是很羡慕王羲之这些士大夫的生活?可能是的。

这位杀了哥哥跟弟弟的皇帝比任何人都应该了解生命的无常,所以特别能理解王羲之笔下的古人云:“死生亦大矣。”

总有刁民想害朕,做个职业皇帝的确劳心费神。当皇帝太累了,既然事务上万万不能放松,那么就在精神上放松一下吧,所以唐太宗会觉得自己比任何人都有需要《兰亭集序》的理由。

《兰亭集序》里面有一代一代文人太多的梦,他是人文精神在物上的寄托。

《兰亭集序》满足了中国文人在文字上的集体意淫。

可喜的是唐朝并没有因为《兰亭集序》的陪葬而使文化生机死亡,相反更激发诞生出了一个格局更高的时代。唐太宗的自私却不影响他作为一名文化簇拥者的事实。

而我们只要永远记住,故事发生的那一年,是永和九年,岁在癸丑。

那天天气很好,景色很好,我们心情也很好。现在我们都活着有幸能看见如此美丽的景色,终有一天我们会死,景物也会消失。就像以前的那些人一样。后面的人看我们,就像我们现在看过去的人,就算我们会死,我也要记录下我的小伙伴跟这次聚会的盛况。人与人的情感是相通的,以后的人可以通过这些文字了解当时的样子。

造化无可更改,盛况可以永存。

2024-01-27 11:35

本文来源:书法杂谈 - - 兰亭集序 老王的断片造就了艺术的永恒

本文地址:https://www.xinhandan.net/cms/show-25050.html

加入我们:微信:搜索公众号“新翰丹” 。新翰丹书法交流QQ群:620980212