展览是时下书坛开展活动最主要的方式,亦是评价当代书法生态的主要指标之一。然而,同样都是展览,观感和含金量却大不一样,有个展、提名展、邀请展。最常见的是必须经过评选的展览;最简单则是网络展,人人能办;最让人期待的当数古代经典书法展。偶见同道感慨,如今去过一些展览场地后,不但不觉得激动,反而可能有些“恶心”。离开展厅,赶紧要读读经典法帖,“洗一下眼”,否则就会有痛彻心扉之感。视觉享受变成了视觉污染,原因何在?更多书法内容尽在新翰丹书法!

寻根究底,当下的很多书法创作,为了适应展厅的视觉效果要求,越来越走向“做作”。精心安排没错,但过犹不及,哪一笔要蘸墨,哪一笔要拉出枯笔,都要费尽心机,必然导致索然寡味。不过,如果深入思考,“做作”不仅仅只是在当代创作中存在,而是由来已久。从某个角度来说,不存在“不做作”的创作,只是程度不同而已。“做作”的存在,有很多原因。加以必要的反思,旨在将“做作”的程度降到最低。或者说,最终的目标是“做了像没做一样”。

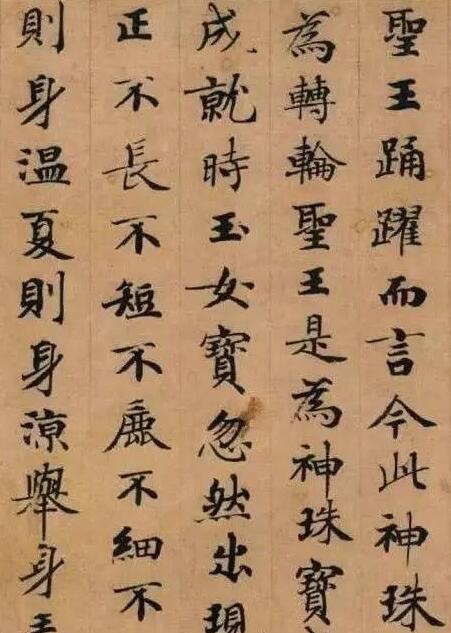

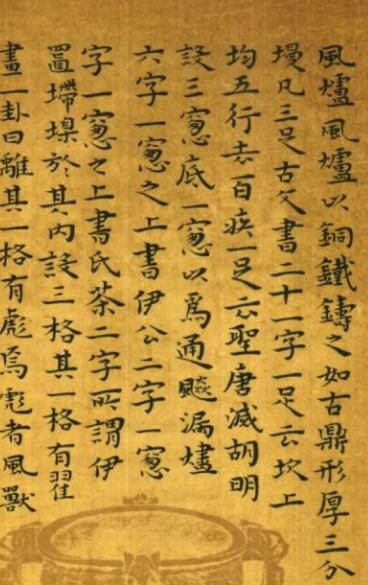

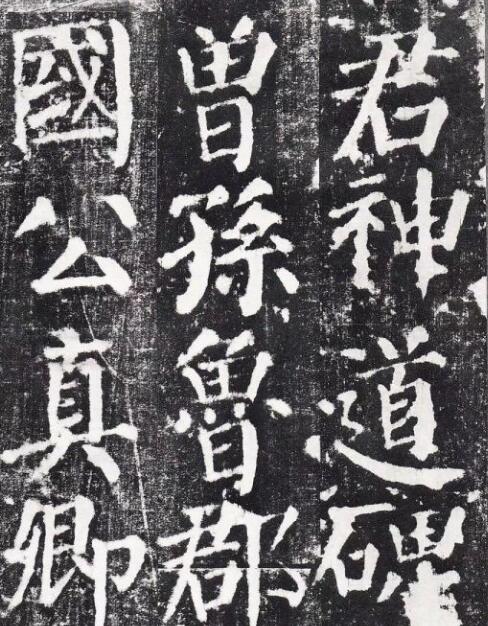

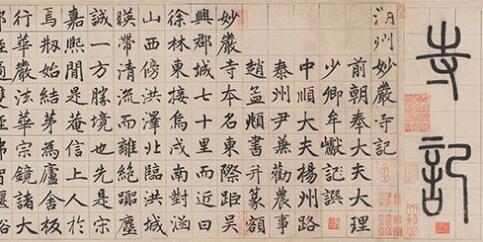

从整个文化史来看,艺术发展趋向是越来越精致,越来越繁琐,也就越来越俗气。原始艺术手法简单,才能真正做到大朴不雕,去伪存真。作品中的做作成分伴随着书家主体意识的觉醒不断增加。魏晋之前,属于“无名氏”时期,甲骨文和金文的作者皆不知名,也无法留名,可以做到无功利心。像《毛公鼎》和《散氏盘》,完全是以生命作为祭奠的。说到本质,借助灵性而到达神性,天造地设,浑然天成。

魏晋之后,个体意识觉醒,书法名家越来越多,创作中的安排乃至于做作比重越来越大。有一点非常重要,古代的经典碑帖皆以实用为前提,所以,古人技法只有高下之分,没有病笔乃是最基本的要求。借助实用性,可以实现从技法到超越技法,最大程度上抵消“做作”的倾向。况且,古人没有艺术市场,偶尔有销售行为,质量也是有保证的。说到本质,“做作”不断加重是书法的实用性和艺术性分离所导致的结果。书法的实用范围减少和艺术性的扩张同步进行,但始终存在一个“临界点”——书写汉字的要求始终不能违背。如果这点被突破,以表现为借口,就会变得失控,“做作”难免。

最典型的就是“现代书法”,从一种寄寓时代风潮和个人意识的创作,最终堕落为一种纯粹的“形式感”,甚至只有皮相的制作,可以宣告其死亡了。把汉字和宣纸、墨汁都当成“材料”进行组装,必定不是“写”出来的,而是“做”出来的。真正追求艺术化无可非议,问题在于,本质上不是追求艺术价值,而是附加值,是名利心作怪。

创作是一个复杂的动态过程,涵盖生活积累、创作构思、艺术表达等三个阶段,必须有意识地去“做”,最终借助于灵感来实现成功表达。灵感则是无意的,也就是说,书法创作天然带有“做作”的成分,最终从有意识转变到无意识。书法通过反复临摹强化训练培养习惯,注重藏头护尾和中锋行笔,本身即是在“做”。也就是说,但凡艺术创作,只要有“术”的界定和“技”的要求,必然无法摆脱“做作”。那些成功的书家,只是最终实现了从“做”到“不做”的蜕变。“创作”二字尽管耳熟能详,却未必解读到位。“创”即创意,个人的每一件作品要和前一件作品不同,与别人的作品更不能相同。这是最理想的状态。同一人相近时期的作品面目接近,可以理解,但完全复制则不可能被接受。晚清以来,书法家作品的“多胞胎”现象日趋增多,一模一样的作品有多件传世,而且都是真迹,说明书家的应酬已经非常多,包括日益兴起的市场需求。对照来看,当代书法迅速市场化,书家单纯追求经济效益的目的,在一定程度上造成熟诗俗书的泛滥,诸如“春眠不觉晓”和“字为心画”之类在某个人的笔下可能会达到数百件之多。书家面对大量应酬,只能不停地复制自己,不仅谈不上灵感,甚至已经谈不上创作,直至将所有的激情消耗殆尽。“作”即“作法”,实质是一种规律性技巧。换个角度来看,如果说“创”是书写时的不确定性,得以打破常规思路,“作”则是保证书写的稳定性,强调在此前提下加以发挥。书家之所以要大量地、持续性地临摹,原因即在于此。很显然,两者缺一不可。现在的问题是,单纯地强调技法至上,文化修养跟不上,不配套,缺少“创”,只有“作”,“做作”的比重必然越来越大。创作顾名思义,首先是“创”,其次才是“作”,没有创意,只是一种习惯的重复而已,可能固化或者循环,甚至停滞,永远到不了最高点。书法创作最忌讳的,首先是自己重复自己,其次是复制他人。

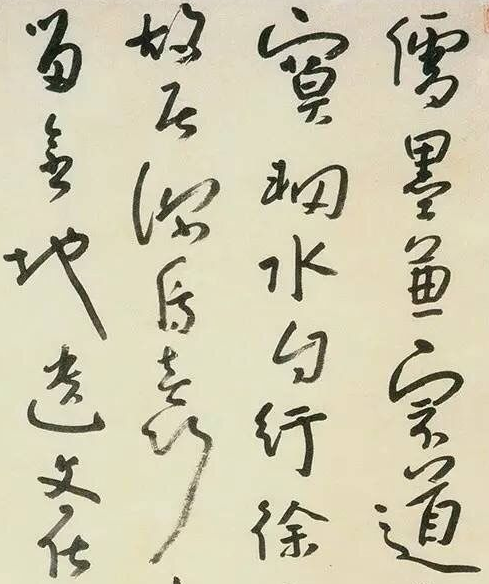

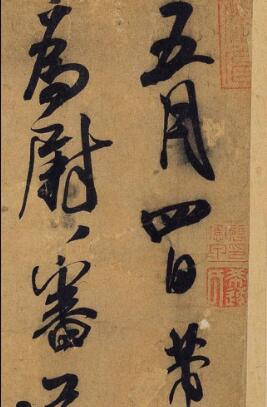

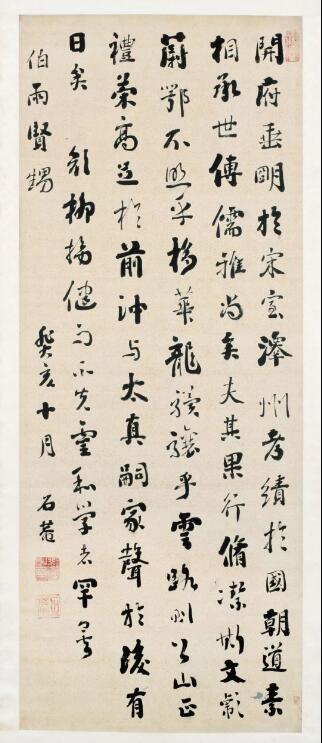

创作强调“意在笔先”,要做到这一点,必须有所安排。不仅画家有小稿,有些书家写多字作品也会起小稿。毫无疑问,小稿可以让创作变得稳定有序,但也可能固化思路,束缚手脚。“意在笔后”当然不行,书家一旦拿起毛笔,就应该抛开一切。“忘我”才能“有我”。如果思虑过多,必然顾此失彼。关键在于如何理解“先”字,“先”并不仅仅只是“先前”之意——只是强调创作前特定的那一刻,而是强调有所准备,时刻在准备,方能于“特定的那一刻”,在笔法和字形处理上胸有成竹。具体到某一件作品,必须有适度的“陌生感”。一如生活中所说,距离产生美。即便有安排,也是大概的。书法创作需要熟后生,就是这个道理。过度熟练就是“烂熟”,成了套路,导致新意全失。墨法尤其存在不确定性。综合衡量,书家既要避免过度波动,也要利用不确定性来展现新意。新意就是创意。一件作品的新意乃其根本价值所在。董其昌、王铎、何绍基和吴昌硕这些大家,反复临摹同一件作品,但每件都不同,这就是创意。从技法的角度来讲,就是应变能力。

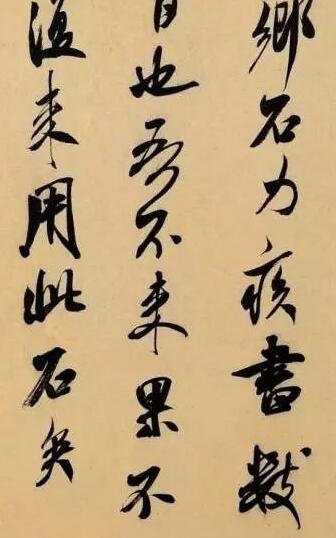

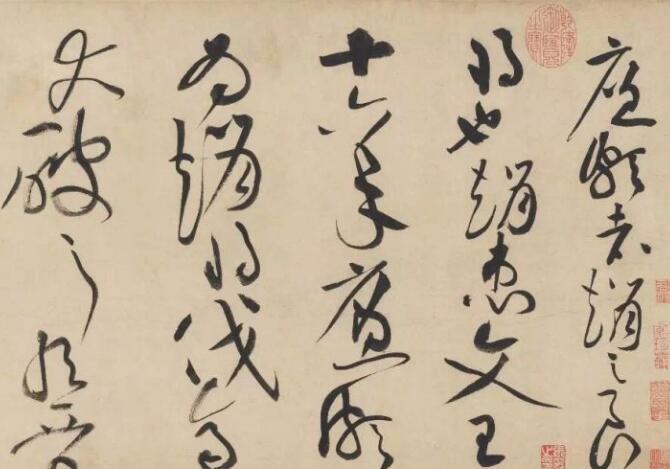

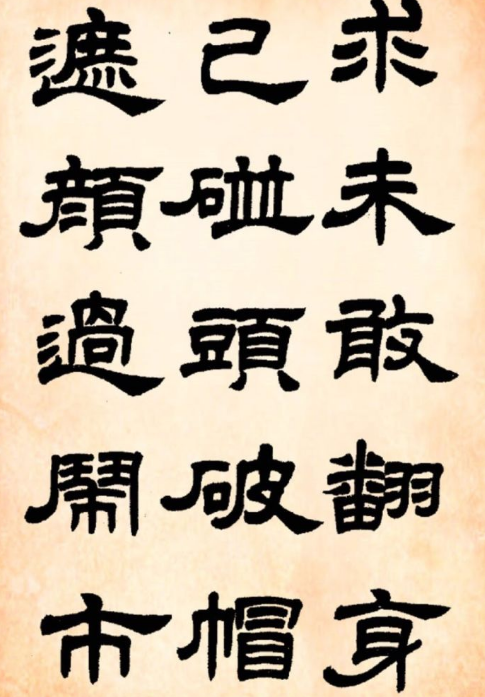

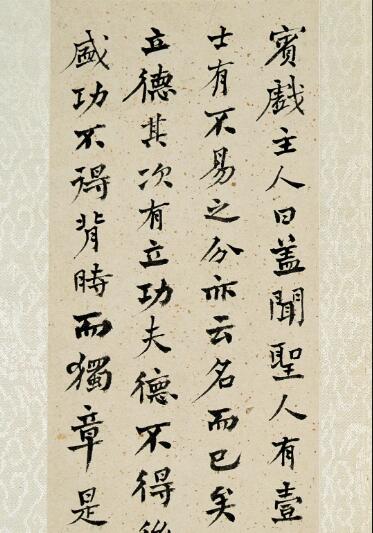

“求变”会导致“做作”。以清代取法颜真卿为例。王铎、傅山、刘墉、翁同龢、何绍基和赵之谦都学颜,六个人可分为三组,两两对比:王铎崇尚技法,临古不辍,单个字腾挪跌宕,以至于扭捏作态,显然是有意为之。傅山神游太虚,天马行空,为了在整个气势上加以突破,缠绕连绵,大圈套小圈,不免做作。刘墉学颜也学苏,舍雄秀而增内敛,更加妩媚。翁同龢学颜学米,笔法愈加恣肆,气势外露,然刘有臃软肥滞之弊,翁有剑拔弩张之症。何绍基成功将颜行和颜楷结合起来,以“钩腕法”出之。赵之谦学颜再学魏碑,“颜底隶面”,各见千秋,只是何行笔抖动过甚,赵起笔小动作多,都不免小家子气。统而观之,颜书质朴大气,以不变应万变,学颜者无一不是苦心经营,想跳出藩篱,形成自己的面目,必然要增加一些个人的理解和发挥,以至于拉胳膊伸腿,也就多了“做作”的可能。可见,大师也难逃“变法”中的难题。

这样来看,做作对于书法家而言,几乎无可回避。就算古人,有时也难免。傅山的“四宁四毋”众所周知,“宁丑毋媚”后面还有一句“宁支离,毋安排”,就是指向“做作”——书法需要安排,但不能过度安排。孙过庭《书谱》强调“五乖五合”,“五合”是理想状态,“五乖”则是背离因素,换个说法,“不合”就是“做作”。不独于此,古人还存在一些“炒作”行为,也会造成做作,如《书林纪事》记载张旭“每大醉呼叫狂走乃下笔,或以头濡墨而书”。古今差异在于,古人是先有实力,再有表演。古人没有媒介,哪怕是表演,也只能找“专业人士”来围观而且人数毕竟有限。现在则不受任何限制,随时可以“无底线”。在这个自媒体的时代,人人都是导演,人人都是演员,人人都是书法表演家。对于古人来说,刻意表现也会导致做作。包世臣《艺舟双楫》记载刘墉写字时,有时为了在外人面前表示自己有古法,故意耍起“龙睛法”,要不断地转动笔管,以至于把笔头都转掉了。书法强调熟能生巧,一旦过于刻意做作,就会产生负作用。

当下书坛普遍存在创作透支的情况。书家啃老本,应酬多,临摹少,无疑是书风做作的原因之一。书法是一场马拉松,必须坚持。创作可以自由发挥,临摹就好比缰绳在手,始终不离法度。至于怎么临摹,各人有各法,那是另外一回事。相对古人来说,今天的临摹和创作,都是专意行为,难免做作。两者存在关联,也存在脱节行为。今人所理解的临摹就是打基础,创作就是一种自我发挥。实际上,临摹就是创作,创作就是临摹。古人一直恪守这样的理念,所以会圆融无碍。更重要的是,古人在临创之间还存在一个“日常书写”,实现临创转换的自然过渡和无缝对接。对于古人来说,毛笔是最主要的实用工具,顺理成章。对于今人来说,这种优势已经没有了,书写时间不断压缩。虽然有专业人员从事专业研究,但又出现别的问题,主要就是视野的狭隘,根源还是归结于文化修养的缺失,即便技法熟练,也难臻高境,做作之风难免。

书法家的活动空间发生了根本性改变,无疑也会导致创作越来越做作。古人存在酬答,相互的交流和索请,但主要是在书斋这样的私人空间中完成。现在书家的活动空间一分为二——私人空间和公共空间。客观地说,书法所需要的古典状态,如果对于一个身在书斋中的专职书家来说,基本上没有本质的改变。但不能不说,古人所处的社会空间是一个整体。这种“整体性”乃是当下书法家通过所谓的“复兴”主张是无法实现的,很多时候仍处于一种碎片化状态,导致很多有看似有创意的行为就成了表演,做作更甚。不管如何,身处公共空间,“表现”的成分必然增大,做作的成分会更多。展览就是公共空间。书法一旦进入展厅,为了追求视觉效果,越来越注重形式。书法形式做作的一个典型例子,就是手札普遍成了“小作品”,不具备古人尺牍的天真自然。对于同一个人来说,专门创作的作品,必然做作,个人手札则往往一派天机。所谓的“做作”,就是没有真情实感自然流露,呈现出来的都是假象。现在看来,但凡历史中的书法经典,必定有好的视觉效果或视觉形式,但最终一定会导向心灵,追求某种身心感应。当下的书法创作如果做不到这一点,只有单纯的形式,必定是空洞。反过来看,技法和修养都不过关,只能从注重身心转向图像设计。时下的创作如果不能摆脱这种思维,过度在意形式,只会越来越做作,越来越空洞,哪怕极其华丽,也无法走进人的内心,无法欣赏,更谈不上被接受。说到底,形式追求是存在极限的。

毋庸讳言,眼下的书法创作,不但形式上做作,内容也极其做作。表现在三方面:

一是熟诗。给人内容陈旧之感,加上形式的套路化,令人生厌。话说回来,熟诗也不是完全不可以,关键是技法和修养达不到一定的境界,不能出新意却又极力想出“新意”,只能流于做作。

二是老生常谈的书写自作诗方面。所谓的“自作诗”,其实不过是打油诗甚至顺口溜而已,勉强拼凑成篇,哪能不做作呢?

三是“创作心得”的撰写,为赋新诗强说愁。因为现实情况很可能只是单纯地想写一二件作品,并没有特别多的灵感和构思,但写着写着,可能就有感觉了。当展览一定需要这样一个流程时,只能无话找话,无病呻吟。古人的书写状态,就是一种“欲”——和饿了想吃饭、渴了想喝水是一个道理,顺其自然,没有任何理由。书法本身就是最大的理由。

创作变成做作,总的来说,取决于个人的心思做作,是名利思想作祟。需要指出,名利心不完全指现实经济利益,此包含一切改变人的心态的影响因素。这个问题说来话长。概而言之:第一,盲目追求专业化、职业化的必然结果。无论是职业化还是专业化,书法成了饭碗,就有了来自生计的压力,要是成了必须要完成的业绩之时,更是要明确追求名利,因为是个人成功的评价指标。第二,目前展赛机制的必然结果。俗话说:“文无第一,武无第二。”书法创作达到一定的水准,只存在不同风格或不同的美之差异,很难说出高下之分。但是,展赛注重选拔,就一定要有结果,一定要分出金银铜,必然就有竞争,甚至恶性竞争,造成功利思想的滋生和蔓延。第三,商品化、市场化热潮的必然结果。借助于市场机制,原本属于精神范畴的书法,得以顺利地转化为现实财富,改善生活和创作条件是好的,但这种市场化机制本身极度不规范,只能按照可视的头衔和职务划分出档次,而不是按照艺术水准来认定,种种不足,一言难尽。不能不说,金钱越来越主导了评价标准,“写得好”不如“卖得好”,就会出现为了适应客户的口味而创作,“扬州八怪”的某些作品就是因此而变得怪异。尽管创作可以带来收入,但按照“边际效应”的规律来说,呈现出不断递减的趋势,兴奋点会降低,直至书家身心极度麻木,穷于应付,只能通过做作来应付。

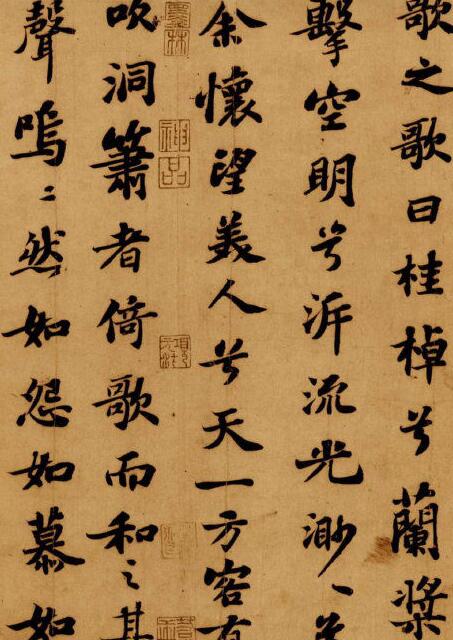

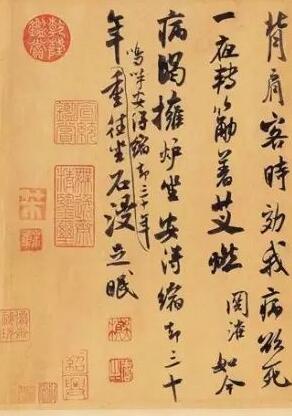

如何避免越来越严重的做作倾向?很简单,重回书写。什么是“写”?除了书法本身的笔法、字法、章法和墨法等技法要求以外,更重要的是侧重个人对于书法的心理状态,所谓“写心”是也。大师之作品,都是适兴所书,天机流露,《兰亭序》的忧伤,《祭侄稿》的悲愤,《黄州寒食帖》的苦闷,绝非为了卖弄技术取悦于人,而是特定的时空状态下,各自真情实感的自然流露。毫无疑问,技法的作用不能否定,否则就是无源之水,变成野狐禅。技法和人心要融为一体,随机生发,有时看起来如龙蛇狂舞,却没有丝毫的刻意和匠气。做作就是匠气。要避免做作,必须强调目的纯粹,为书法而书法,将名利心和书法隔绝开来。回归本心的创作,才是真正的创作。有鉴于此,书家应当远离功利,尽可能地身处“私人空间”,降低参展频率,减少不必要的应酬,与市场保持合适的距离。创作,一不要为了迎合,投其所好;二不要为了趋炎,违心之论;三不要为了获奖,囿于名利。只有抛弃这三点,才能真的懂得创作,进入理想的创作状态。

需要指出,与做作对立的是自然、自由和自在,乃是书家本应该追求的目标。因为种种现实羁绊,极度渴望却又遥不可及,必然导致做作。需要引以为戒的是,对于书家来说,必须了解自己最需要什么?能做什么?当下和今后处在什么样的人生坐标系位置,才能做到身心放松超脱,避免做作?对于书法来说,其中有不可言说的部分,到底是“真知”还是“假懂”,需要甄别。书家一生就是在创作和做作之间不断地努力,直至调和、化解,达到最终的和谐。人生原本就是一个不断博弈的过程,个人身处某个时代,一定会想尽办法超越这个时代。只有书法和人生的最终合拍,才能最大程度上摆脱做作,实现自然、自由和自在。

2024-02-29 11:37

本文来源:书法杂谈 - - 薛元明谈书法 亲近创作远离做作

本文地址:https://www.xinhandan.net/cms/show-25489.html

加入我们:微信:搜索公众号“新翰丹” 。新翰丹书法交流QQ群:620980212