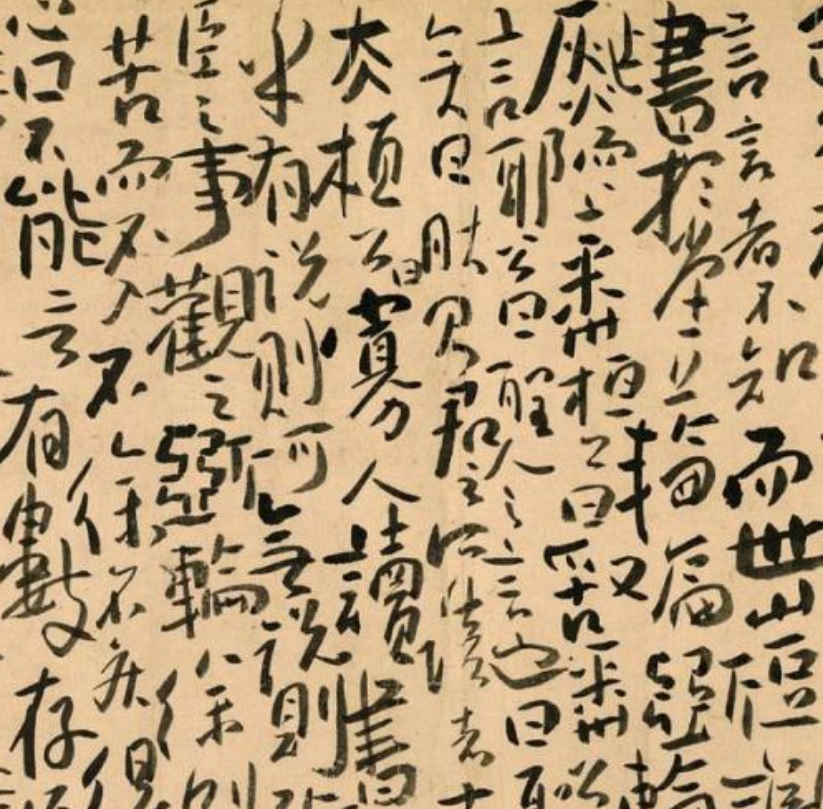

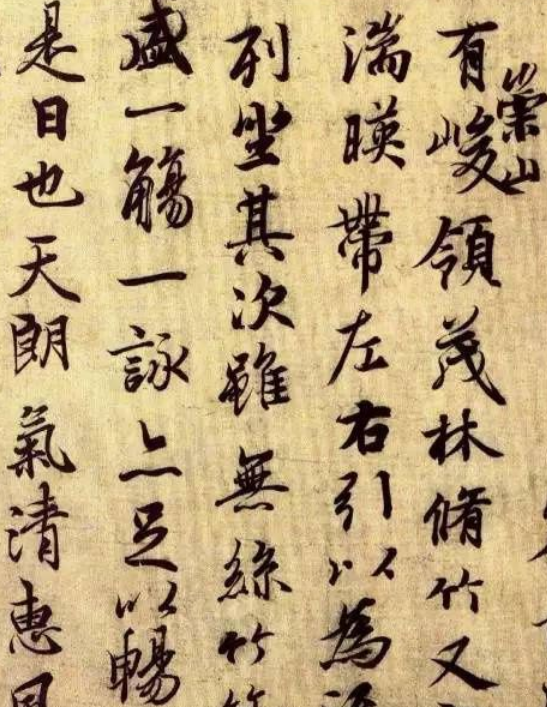

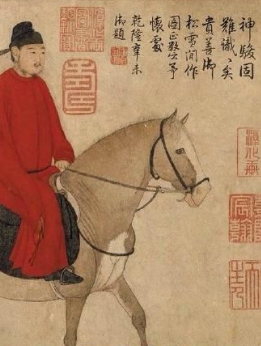

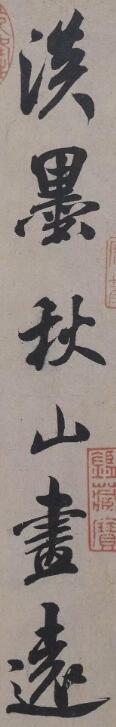

在“宋四家”中,米芾年龄最小。但就书法而言,因其典型的“八面出锋”之”刷笔”,被誉为最有功力、最富天分。有史书记载,南宋以来的著名汇帖中,多数刻有米芾法书,流播之广泛,影响之深远,是“宋四家”其他几位大哥所不及。即使在当下,崇拜“米字”者颇多,学米芾书法成风。更多书法内容尽在新翰丹书法!

显然,这与米芾书法的通俗性和具有书法的形质美有关,符合现代审美情趣,其特殊的笔法和笔势造就了他独特的书风魅力。而这都与他的”怪癖“、“孤傲”的性格是分不开。

有许多史书记载他的怪特行径,例如,蓄石、拜石、乎石为兄、给石头洗澡、奇装异服、不与人同器等等,因此人称为“米颠”。

其实,米芾一点都不颠,聪明了得,按现代人论智商,他应该在“宋四家”之首,何以见得?

论书品气格,他不及苏轼;论创新、笔力不如黄庭坚。而他的精明,对书法的执着、专一,充满他的书论,尽显于书法的灵气和妍美中。可从以下四个方面加以分析:

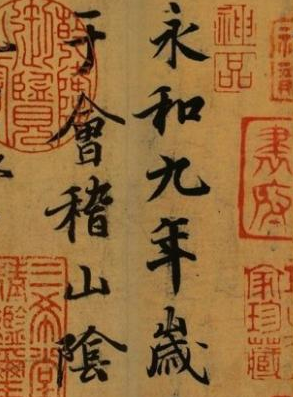

一、“二王”论

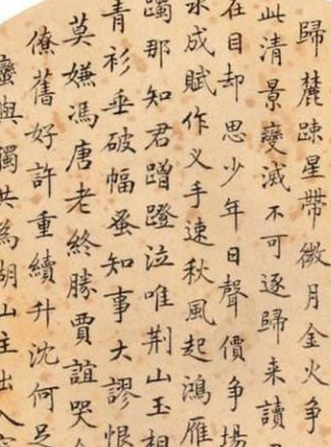

米芾好批评,历代书家,无一不评,其中不乏经典,但也有失偏颇,因为,他始终站在自己的立场上批评他人。比如,他虽然对王羲之评价甚高,但在论及王献之的法书时,却云:“子敬天真超越,岂父可比也”,认为献之变右军法为今体,字画秀美,妙绝时伦。”其实是他的性情笔法,与王献之更相投。

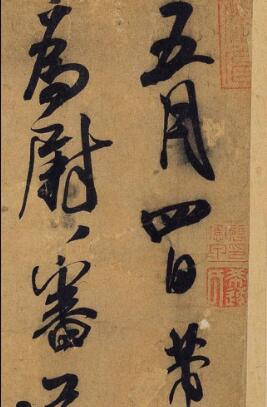

他还在题赞《中秋帖》谓:“藐百川,会北海。人那知,冠千载。”认为王献之书法有“天真超逸”的意趣。称大令十二月帖,运笔如火箸画灰,连属无端末,如不经意,所谓‘一笔书’,天下子敬第一帖也”。

其实,《中秋帖》,史书疑为出自他的临本。

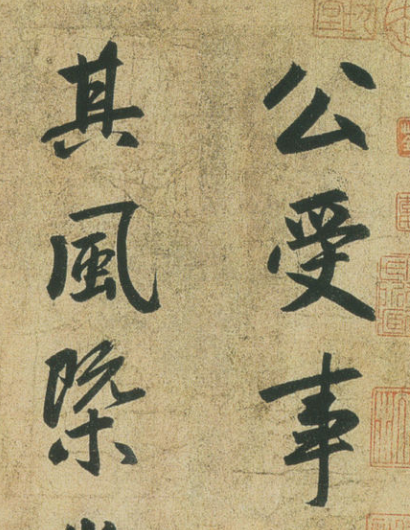

他还有一句狂言:“一洗二王恶札,照耀皇宋万古!” 这句话,出自《志林》:徽宗命元章书《周官》篇于御屏,书毕郑笔于地,大言曰。有人认为,这是米芾知道徽宗藏于屏风,于是,故意大声说给皇帝听的,有拍马屁之嫌。这个说法有些牵强,也不符合米芾之性格。

清王文治也对此有过一说,他在《论书绝句》中说:“天姿淩轹未须夸,集古终能自立家。一扫二王非妄语,祗应酿蜜不留花。”认为米芾的书法集古终成大家,自创一体,超越“二王”。这个评价,似乎更加离谱。

此话真正是何用意,众说不一,按字面理解,是不把“二王”放在眼里,但这与他始终视“二王”为宗的思想不一致,实难分辨。有一点可以肯定,在皇帝面前,表现出自信满满。

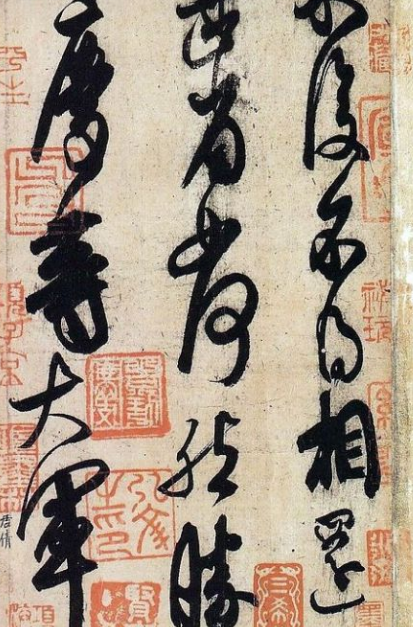

二、“八面”论

“八面出锋”并非米芾所创,他在《海岳名言》中说:“字之八面---已少锺法。”这段话里,他认为,到了智永虽八面具备,但已少古法了,唐以后,古法亡矣。米芾这里所指的古法,就是指锺繇、王羲之书法。可见他对唐楷,过于规整,定式不变之风持有偏见。于是,他自言:“自任腕有羲之鬼。“他自誉:“随意落笔,皆备自然,”意足我自足”。主张笔力通过手臂达到毫端,故须悬手提笔。他说,以此笔法,八面出锋,才能达到,“稳不俗,险不怪,老不枯,润不肥”,亦即“骨劲、皮肉、脂泽、风神皆全”。可见,他的王羲之笔法是敬畏的,而贬唐楷为“一笔书”。

三、“大字”论

“大字促令小,小字展令大,”有两种说法,一说是张旭教颜真卿笔法,意为字形要力求匀称、大小均等,所以遭到米芾批评。张旭作为书法大家,不至于这样说吧,这显然不符合古法呀!还有一种说法,米芾主张,凡大字要如小字,小字要如大字。这显然是笔法和结体论。

无论是哪一种理解,说明米芾是极力反对将字写成状如珠子,主张结体要随字形变化,有意趣,这在他的所有作品中得到验证;主张大字的用笔结体要如小字结密,而小字的用笔结体要如大字一样舒展。这也是符合米芾书法审美观的。

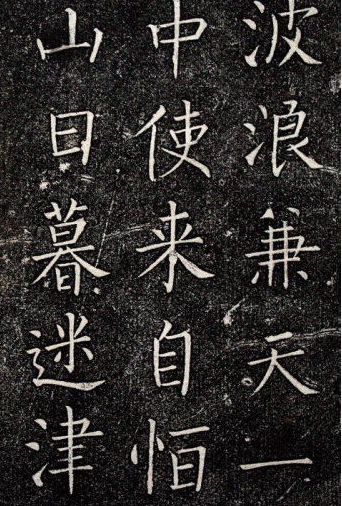

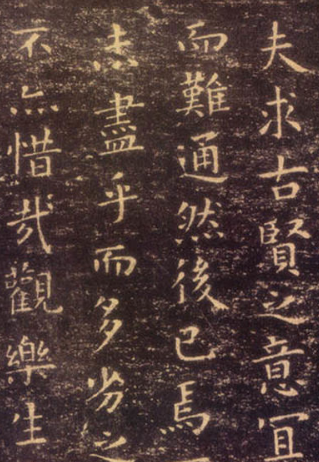

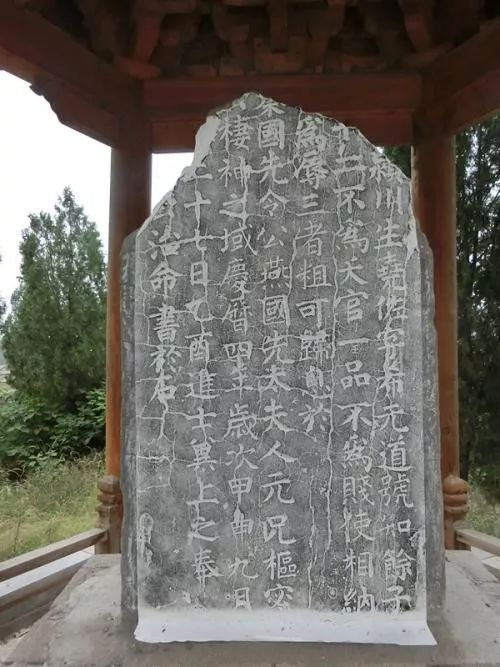

四、“石刻”论

米芾还有一个观点:“石刻不可学,但自书使人刻之,已非己书也。故必须真迹观之,乃得趣。”认为刻石,即使最精之刻工,也会致使原迹走形,无法与真迹相比,况且许多碑刻,刻工粗糙,故他不主张学石刻。这虽然遭许多人非议,并非绝对,认为即使墨迹也不一定是真迹。但此话出自米芾之口,你就会自然明白,米芾的书法锋芒毕露,岂是石刻能予以完全表现呢?

上述可知,米芾的书法特点与他的书论思想完全吻合,学习他的书法,一定要明白他的书法思想。

2024-02-26 16:53

本文来源:书法杂谈 - - 米芾书法思想 为何学米芾书法成风

本文地址:https://www.xinhandan.net/cms/show-25378.html

加入我们:微信:搜索公众号“新翰丹” 。新翰丹书法交流QQ群:620980212