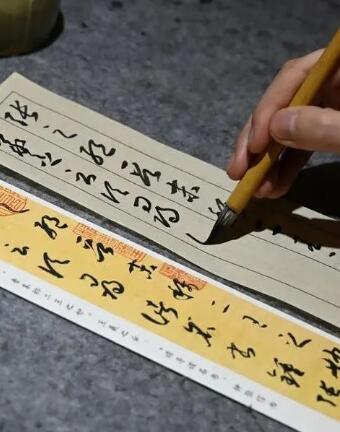

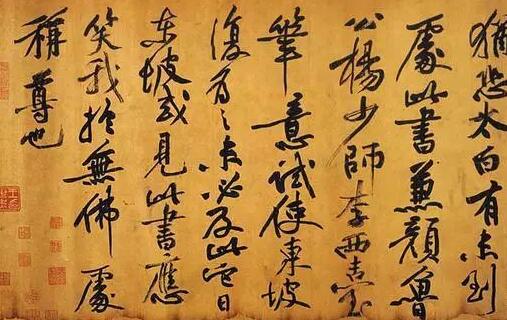

形和意是不可分离的,只有形是下乘,只有意却难以表达。所以形意拳的名字取的好。动作和神意如果分开,则是一种戕害和磨损。所以如果练拳变成惯性运动,思维去想别的,这就是武术里特别要杜绝的“傻练”。想了解更多书法相关干货内容,请持续关注“新翰丹书法”!

艺术的目的是抒发和创作,而二者要表达的是意。只表达技和形的,还不能叫做艺术。重复锤炼是过程而不是目的。创新有两层,一种是形的创新,一种是意的创新。前者需要理解先人经验的“意”,在形上产生“意”的另一种变化。后者是自己创建新的“形意”系统。

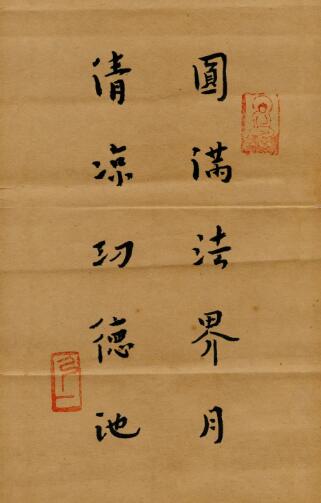

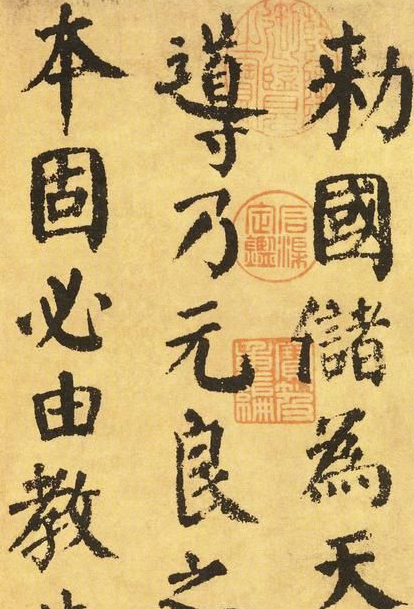

宋代的沈括在《梦溪笔谈》中说:“书画之妙,当以神会,难以形器求也。得心应手,意到便成,故造理入神,迥得天意,此难可与俗人论也。”

骨与肉

古人常说风骨,风是性格汇聚而成的风格色彩,具有艺术性,而骨则是一个人的道德标准和人格力量,具有伦理性。古人认为贤德之人,必要有潇洒清澈之风,亦要有铮铮不屈之骨。书法是人格精神的一种表达和显化。故而书要有风骨也是一种美学要求。

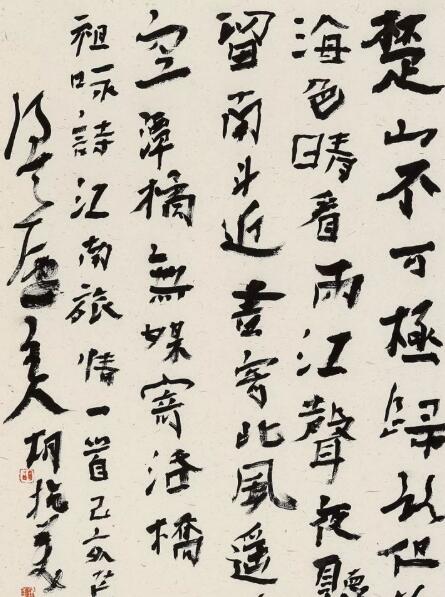

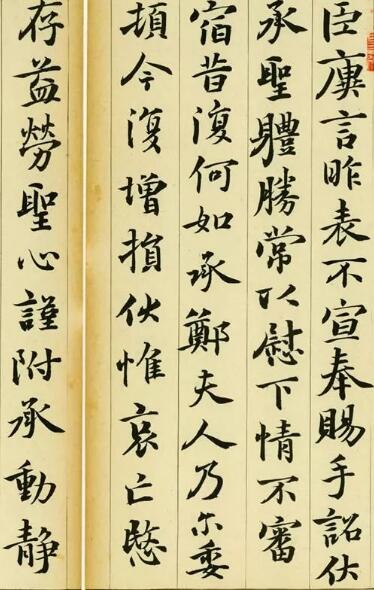

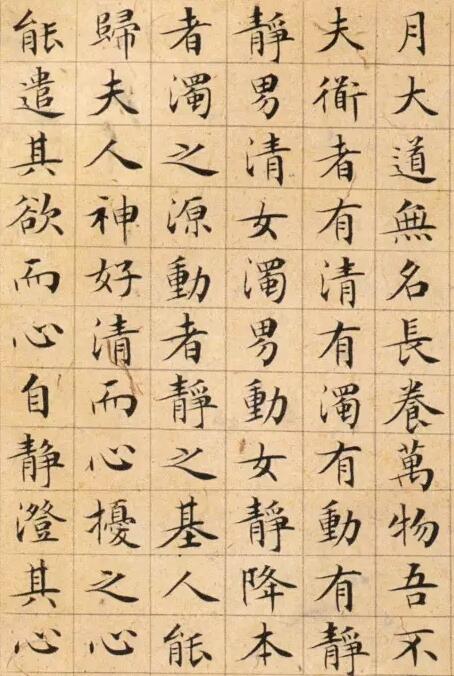

而在具体的美学情境中,书法是模拟了人的生理状态。故而书法中常常以人的骨肉比拟书法。王羲之的老师卫夫人在《笔阵图》中说:“善笔力者多骨,不善笔力者多肉。多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪。多力丰筋者圣,无力无筋者病。一一从其消息而用之。”

可见,在魏晋时期,骨肉之意便已经很成熟的用来比拟书法了。而且能够细分到具体的侧重细节。从此我们也可以看出中国文化对“度”的近乎纯粹的要求了。

骨肉的不同分配比例,凸显的是不同的风貌。张怀瓘评价包括他在内的三位书家,也用了“骨”“肉”来比喻,他说:“张僧繇得其肉,陆探微得其骨。”可见,骨表达的是一种内在的原则性,肉则是表达一种变化之理。

在书法的传承中,也会以不同侧重的骨肉倾向来分别,如卫瓘曾云:“我得伯英之筋,恒得其骨,靖得其肉。”这里说的其实是以骨肉之比喻来说一种“意”,即书法的精神状态,不同性格和精神状态的人表达书法即不同。而骨肉之比喻还可以进一步细分,即肥瘦。

肥与瘦

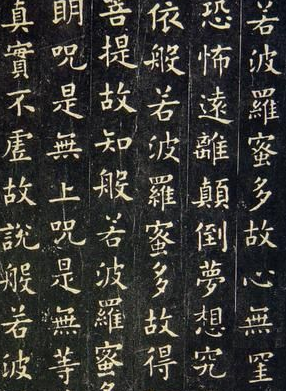

羊欣《采古来能书人名》云:“河东卫觊,字伯儒,魏尚书仆射,善草及古文,略尽其妙,草体微瘦,而笔迹精熟。”肥瘦是更加细微的“肉”的细分。书法作品能体现的信息非常之多,肥瘦绝不仅仅体现在字形上,更是一种在动势上的不同。

就如同胖人绝不仅仅是肉肥,其动作语言甚至表情都是有胖人的特点的。而肥瘦的结合匀称,是一种美学上的追求。历史上书法的大家都做到了这一点而不是偏向于其中一方。书法有骨是第一位,其次是肉上的不同层次。肥瘦需要协调配置,骨与肥瘦的肉也要相协调。

梁武帝在《答陶隐居论书》一文中提出了“肥瘦相和,骨力相称”的观点。这种相和相称的美学理想,也是中庸思想的典型反映,成了后世书法美学思想的重要思路。

老与嫩

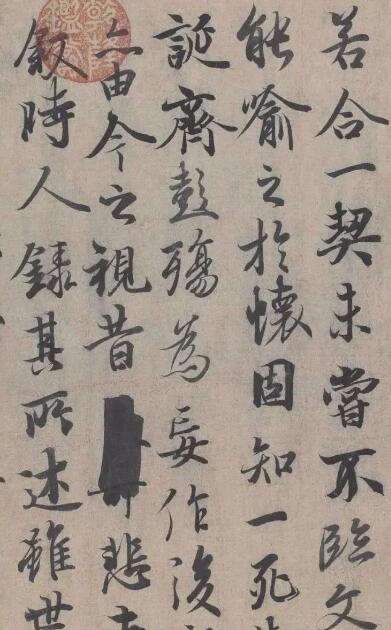

说一个人的艺术纯熟,有时候会说“老辣”,而说一个人艺术水平比较青涩,则是“嫩”。在书法中也是如此,古人认为书法的艺术和人的阅历是分不开的,从某种角度来说,也是和年龄分不开的。孙过庭《书谱》云:“通会之际,人书俱老。”

窦臮《述书赋》中说:“无心自达曰老”,“力不副心曰嫩”。“无心自达”是一种纯熟状态,即“技到无心方见真”之意。这便是书法之“老”是老道的意思。反之,如果用心、有意,却功力不逮,达不到,这便是“嫩”。这是从结果水平上来判断。真正的自如,是无心。

古人也常以老树来比喻书法之老。如“藤缠老树千尺挂”、“长松老死倚云壁”。这里的“老”又是另一层意思,是老树寓意可以发新芽,有脱胎换骨的升华,也有传承的意味。以上就是本期的全部内容,感谢观看。更多书法内容尽在新翰丹书法!

2024-01-22 10:52

本文来源:书法杂谈 - - 书法中的形和意 形是下乘意却难以表达

本文地址:https://www.xinhandan.net/cms/show-24599.html

加入我们:微信:搜索公众号“新翰丹” 。新翰丹书法交流QQ群:620980212