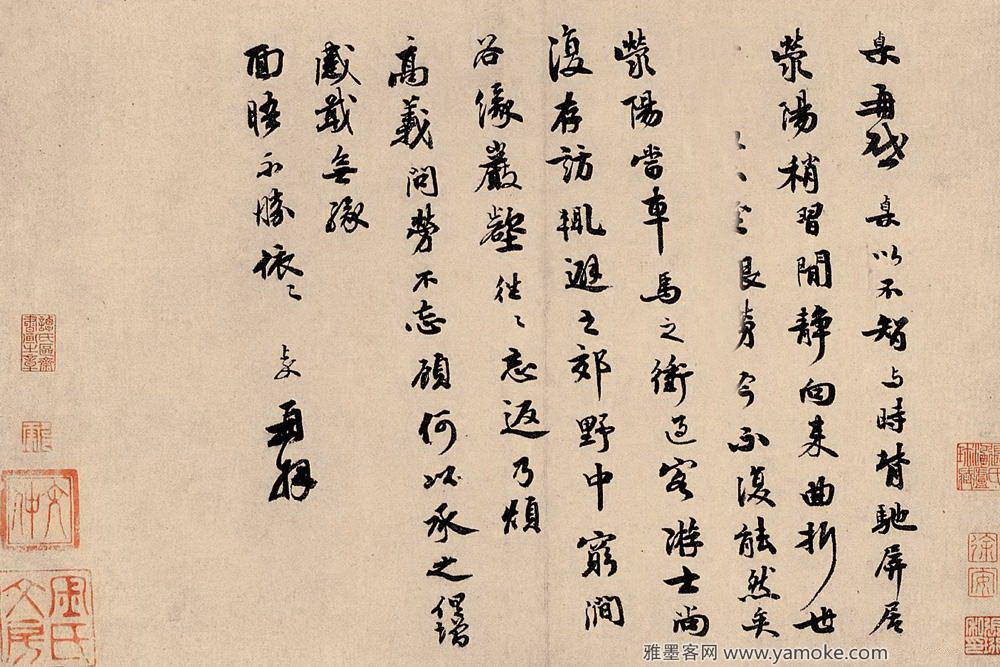

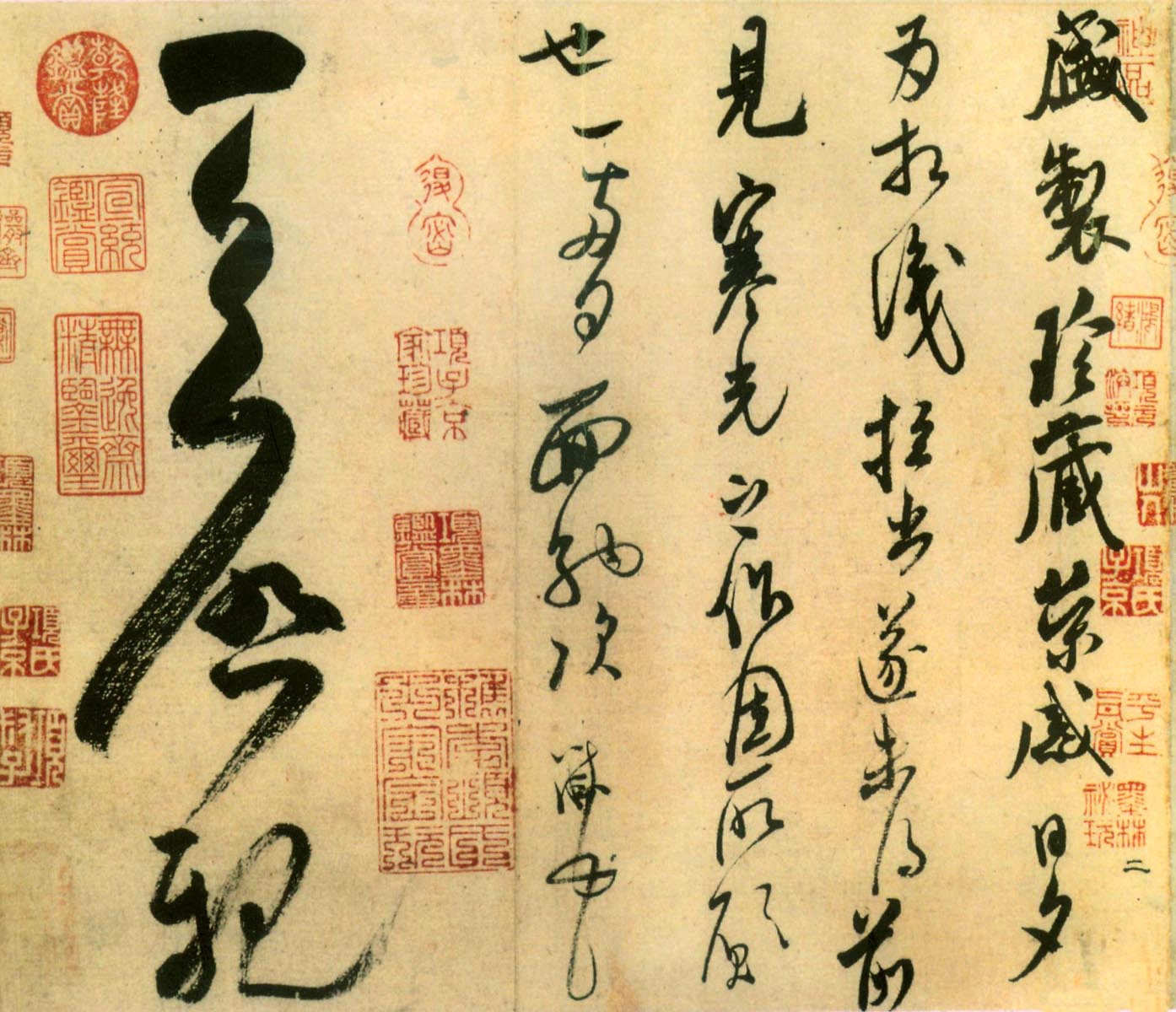

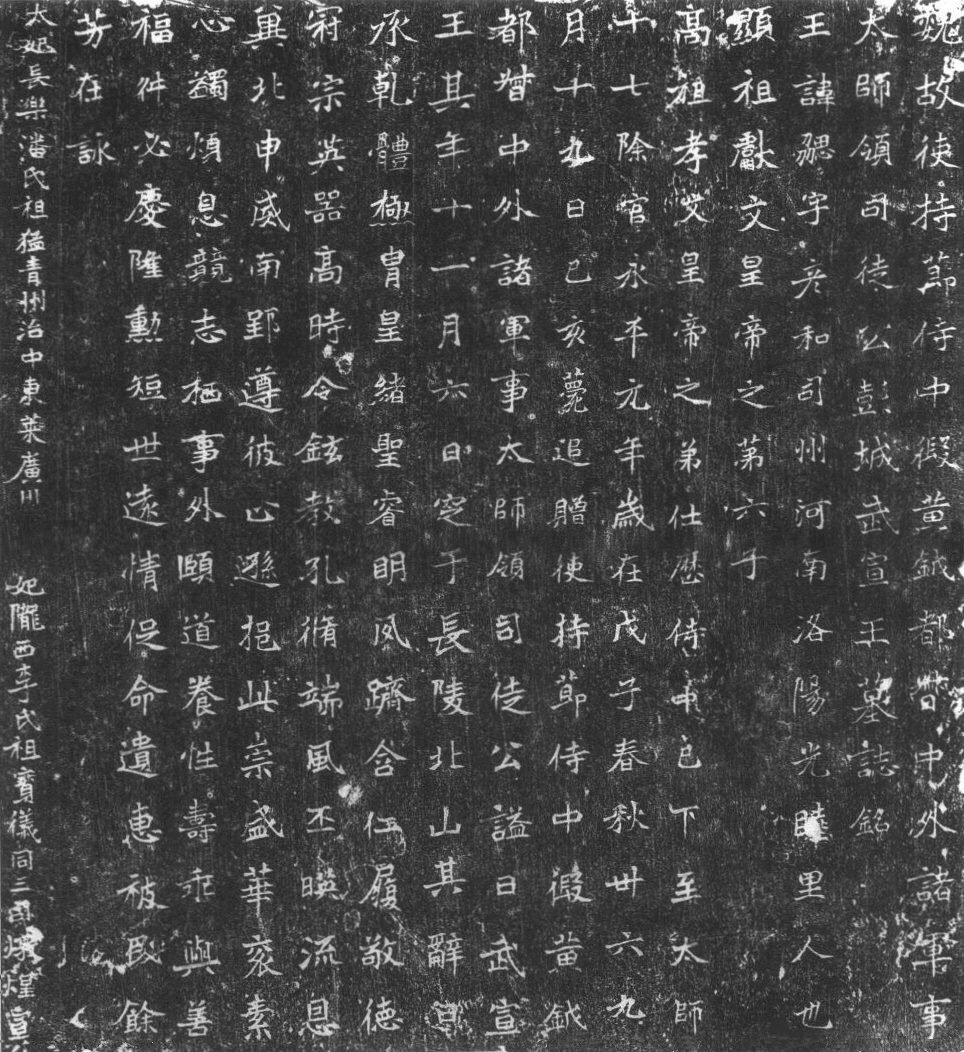

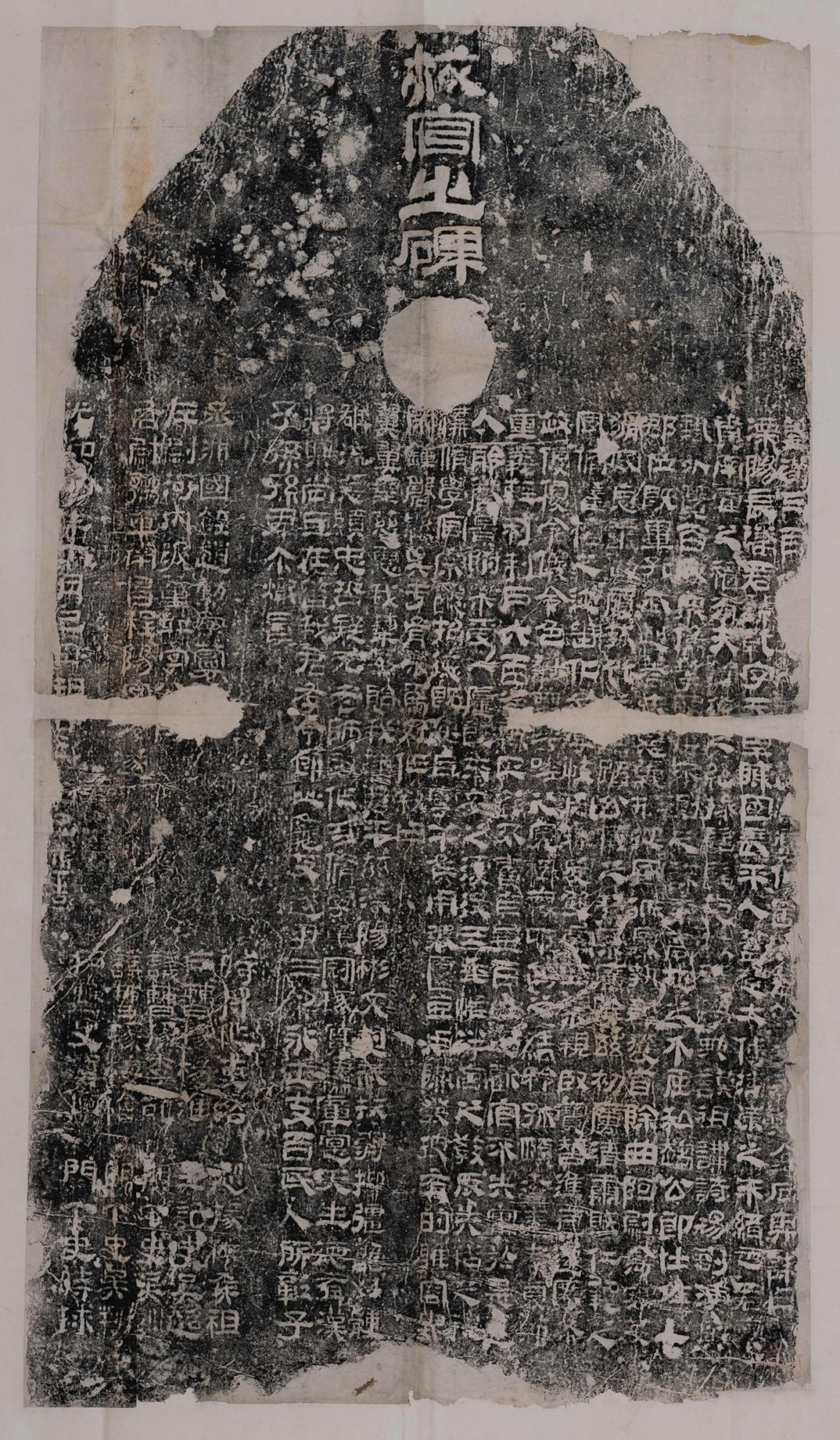

校官之碑 汉 佚名 中央美术学院图书馆 146x82厘米

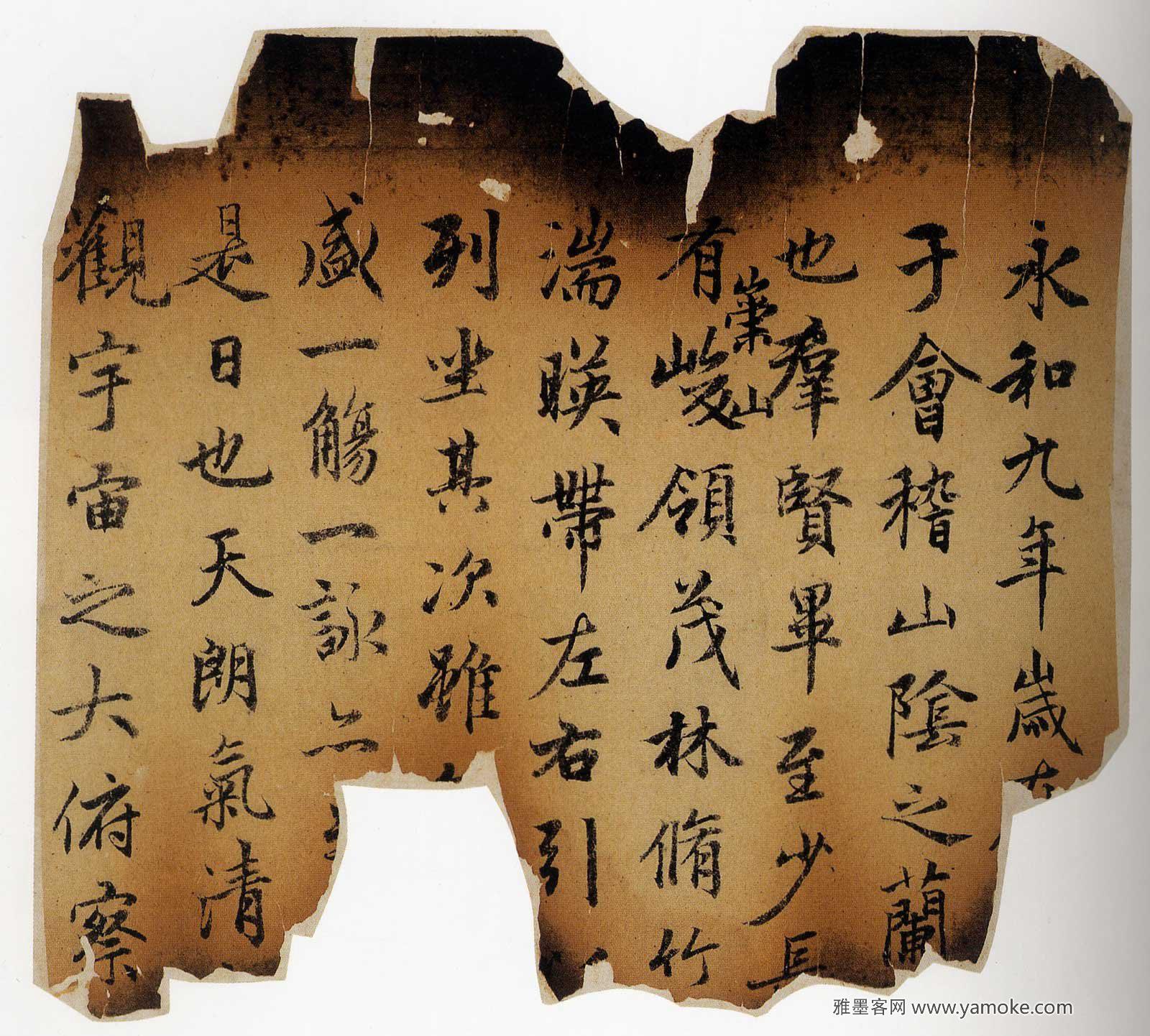

《校官碑》是刊刻于东汉光和四年(181年)的一方碑刻,全称“校官之碑”,又称“潘乾碑”“校官潘乾碑”“汉溧阳长潘乾校官碑”“溧阳校官碑”“高淳校官碑”“固城校官碑”等,无撰书人姓名,属由篆书向隶书过渡的书法作品,现藏于南京博物院。

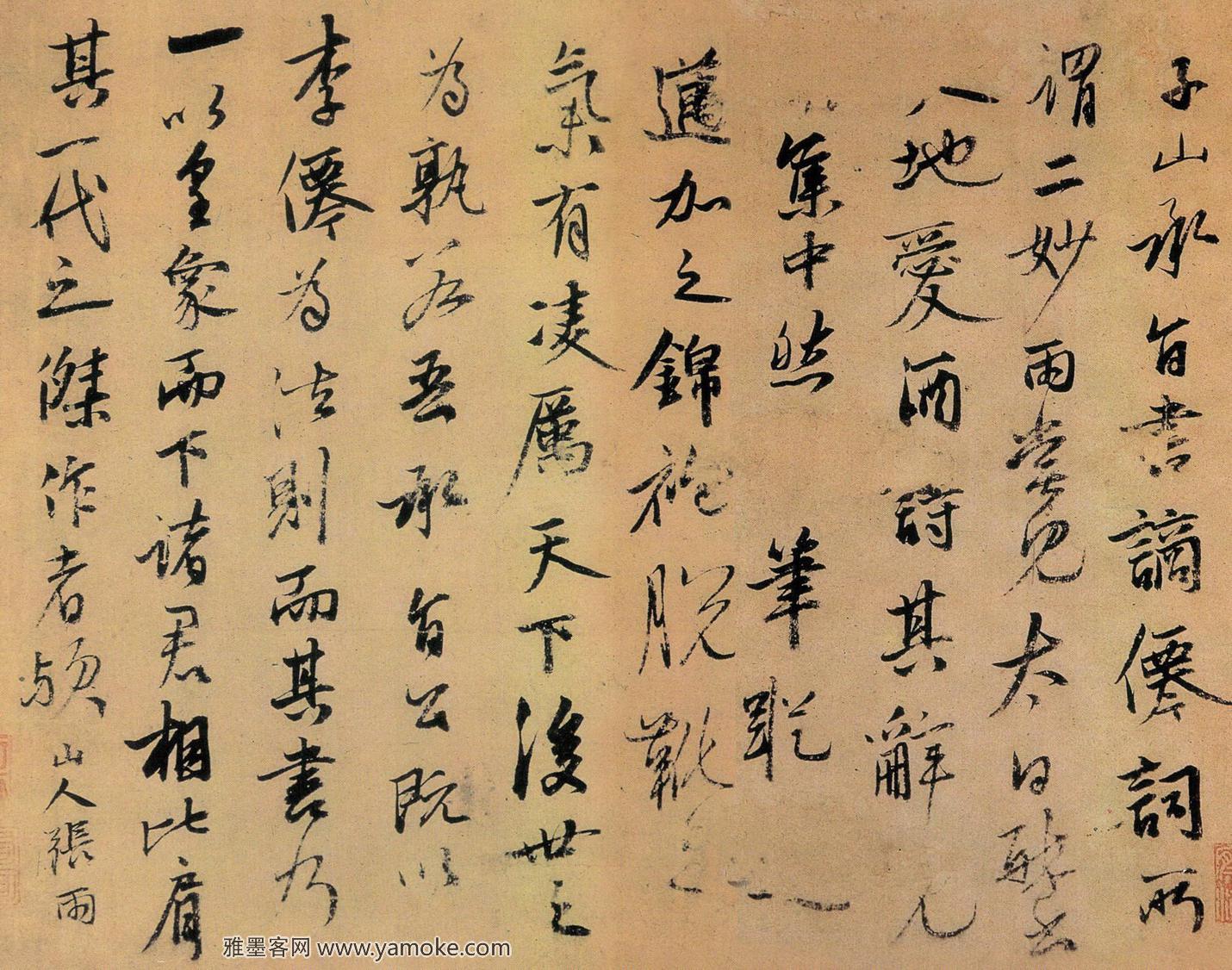

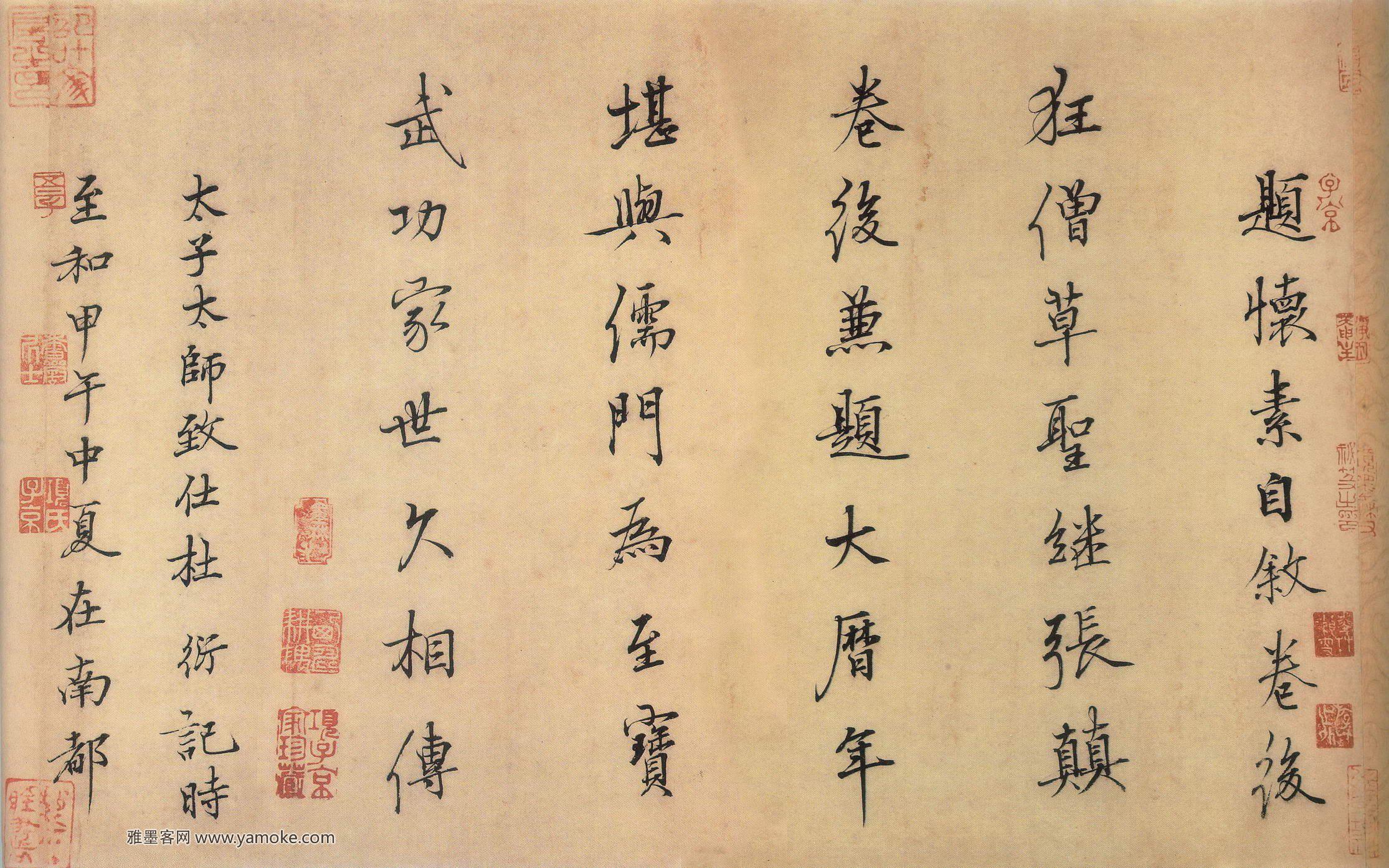

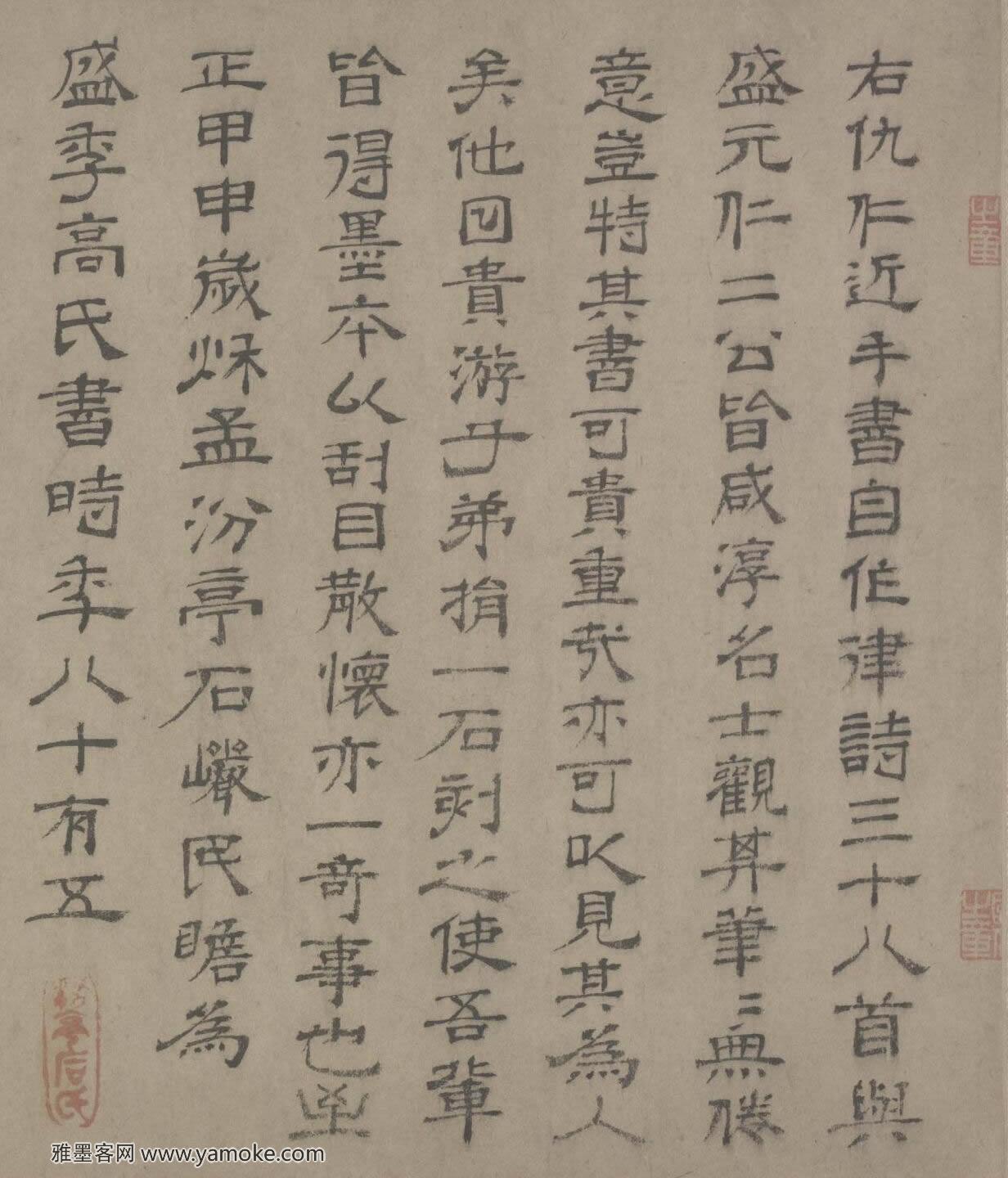

《校官碑》呈圭型,高148厘米,宽76厘米,厚22.5厘米,碑额竖刻“校官之碑”4字隶书体,额下有圆穿,穿径12厘米。碑文16行,每行27字,主要记述了溧阳长潘乾的品行和德政,后有题名3列,纪年、月1行。书法上,其字体方严古厚,多用圆笔,布局茂密,气势沉雄而有汪洋之致。

(碑额)校官之碑

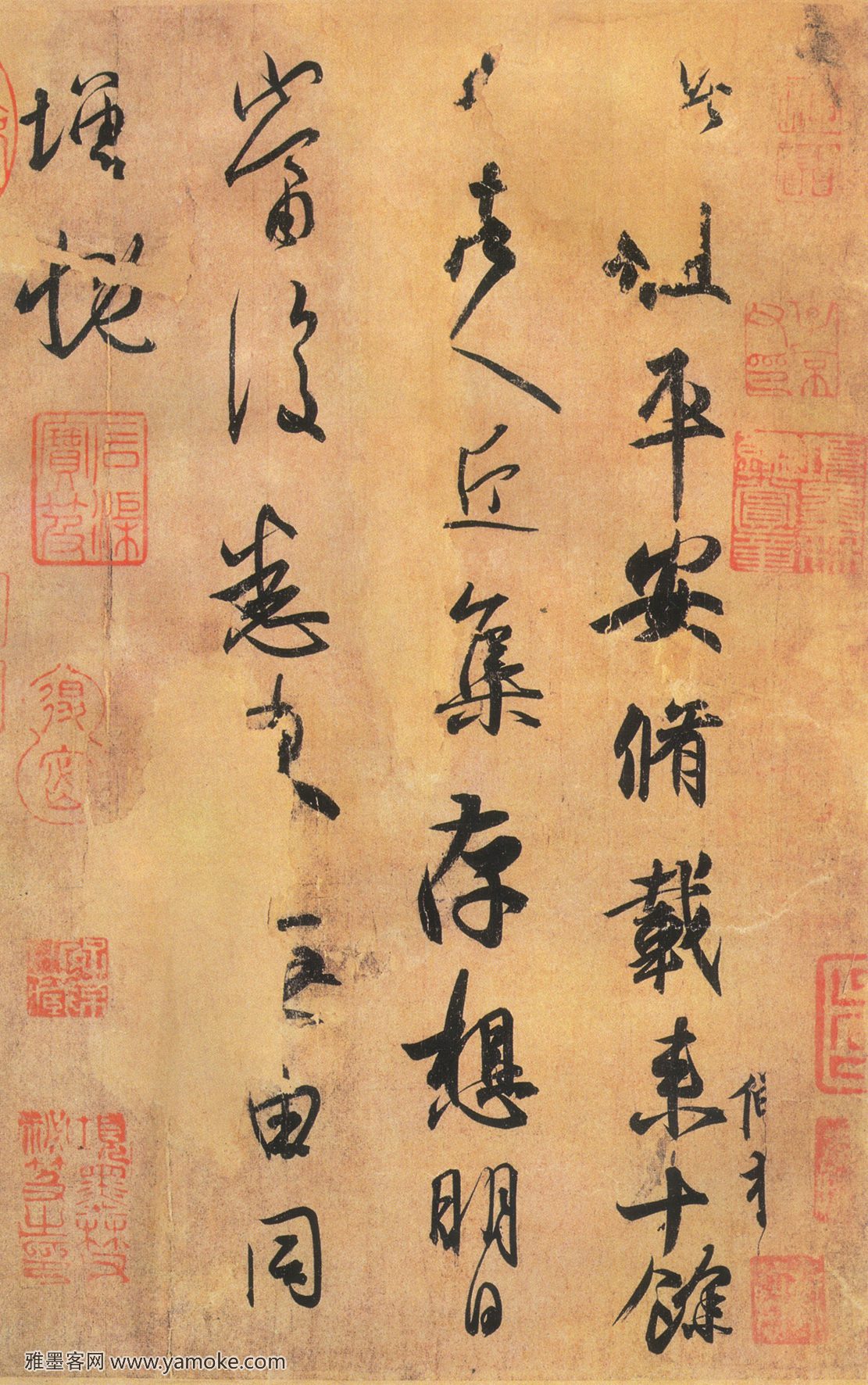

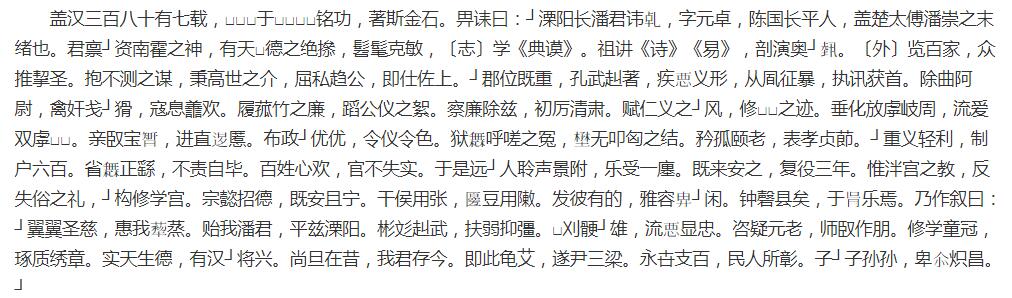

(说明:□,表示一个无法确认的字;〔〕,表示补字;┘,表示分行。)据碑文记载,潘乾字元卓,陈国长平(今河南西华县)人,曾任曲阿(今江苏丹阳市)县尉,后被举为孝廉,升任溧阳县长。就任溧阳县长后,潘乾立即着手整顿社会秩序,严厉打击土豪劣绅,放逐地痞恶棍,奖赏社会贤达。同时,同情孤寡,保养老弱,减轻劳役,鼓励农耕,从而使百姓安居乐业,社会兴旺起来。当时,正值东汉后期,朝廷腐败,外戚、宦官专权,天下动荡不安,黄巾农民大起义正在酝酿之时,外地人纷纷移居境内,潘乾又给他们免役三年的优惠待遇,全县人口顿时增编600户。此外,潘乾构修学宫,兴办学校。东汉光和四年(181年),溧阳县丞赵勋等曹属为歌颂潘乾治县政绩而立《校官碑》于县治固城学舍前。《校官碑》的结体以方正为主,方正严谨,略有篆书遗风,字形端庄,力度外张,求强雄之势,笔画粗细变化较大,笔意古朴,藏收有度,厚重与纤细和谐统一,主要具有四个特点。首先是方整中带扁,如“冠”字虽然整体上看是方形的,但是单独看时字形稍带扁。其次是空间舒朗,如“百”字的倒数第一横和倒数第二横之间空白要明显大于其它笔画,说明书家在有意识地求变,努力让字显得不平庸;“的”字处理显得非常到位,没有写的过大或者过紧。再次是重心下移,如“资”字下方两点写得很短小,与上面的结构就形成了鲜明的对比,重心下移,字形拙味更浓。最后是平中见奇,如“长”字的结体表面看上去字很稳,但细看时会发现整个字其实是三角形的姿态;“作”字笔画虽然不多,但是偏旁的竖故意拉长造成字形的变化。《校官碑》的章法采用了紧密的布局形式,文字上下左右均采用密不透风的布局,但前部茂密,后部采用另起行或者留空的方式书写,因分段分列留有空隙,使得密处不透风,舒处可走马,解决了视觉上的单调感,丰富性大大增强,节奏明显,分布自然。《校官碑》的拓本主要有4种:①明代拓本。末行“四”字未泐损。②清初拓本。末行“光”字末笔已损。③清乾嘉年以后拓本。末行“四”字上下已被石花包围。④清末拓本。第三行“有天”二字已被石花泐连,“天”字已泐成了“夫”字形。第十一行“构”字左旁上部笔画已泐损。第十二行“闲”字上部笔画已泐损,并连及穿孔下的石痕。末行“四”字已大损,仅存右下角少许笔画。

2023-11-03 14:18

本文来源:秦汉 - - 校官之碑 释文 高清图片

本文地址:https://www.xinhandan.net/cms/show-4725.html

加入我们:微信:搜索公众号“新翰丹” 。新翰丹书法交流QQ群:620980212