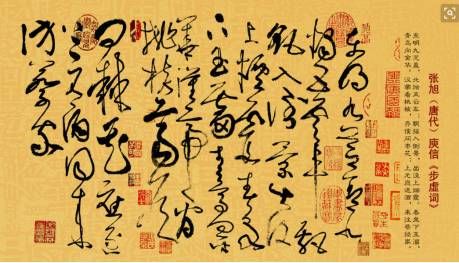

任何学习都离不开“勤奋”二字,千百年来,勤奋的故事屡被传送。书法中亦有“张芝墨池””怀素笔冢”的故事,意在说明勤奋的重要性。但是,如果我们从学习的规律和艺术的规律认真思考分析,会发现很多人是把勤奋孤立的理解为“动作的努力重复”,书法的学习关键,真是靠这种重复吗?想了解更多书法相关干货内容,请持续关注“新翰丹书法”!

“勤奋”是不可以孤立理解的

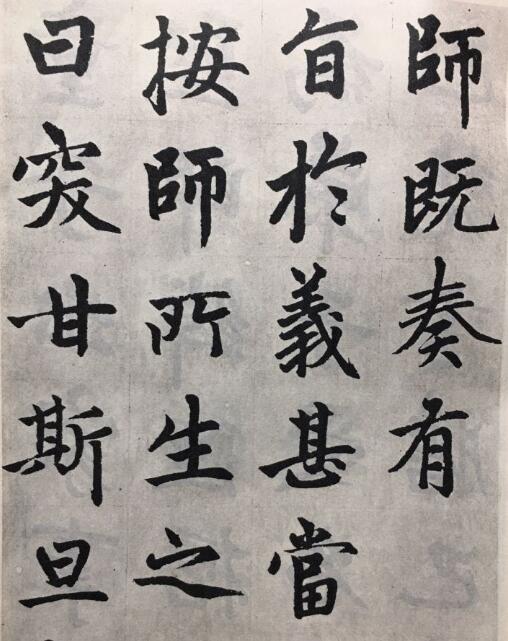

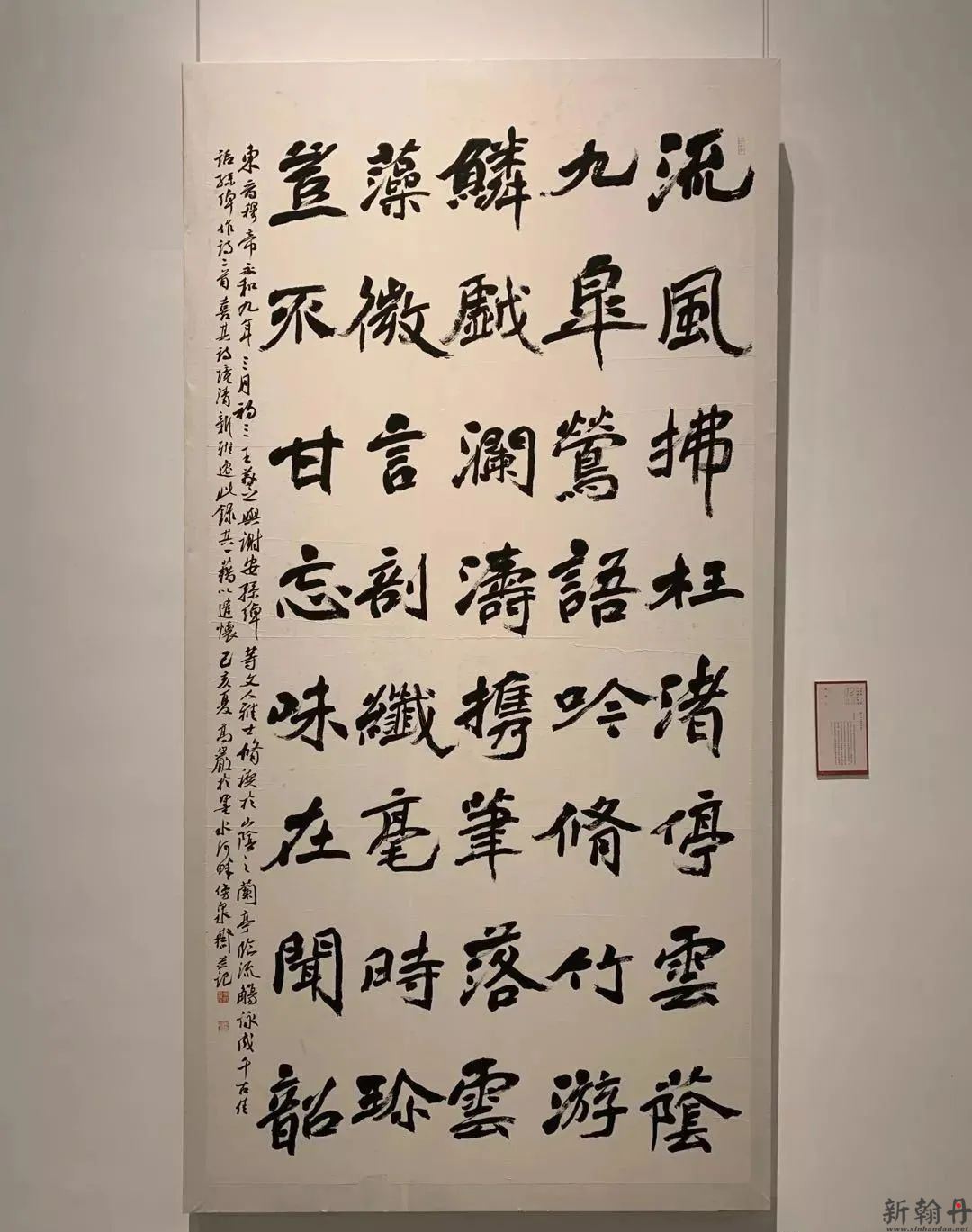

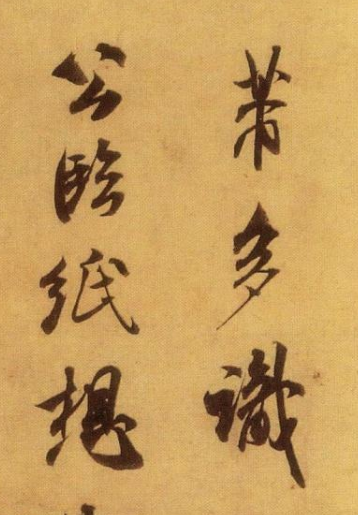

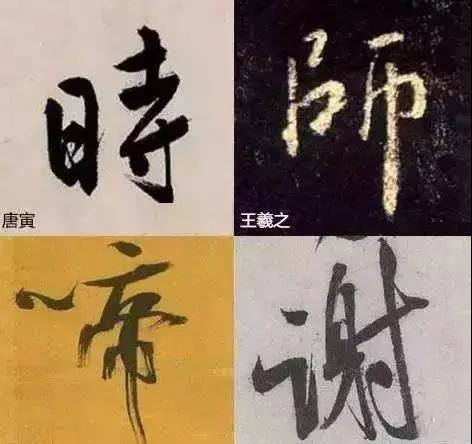

古代书法理论中,谈到勤奋的非常多。苏轼在《题二王书》中说:“笔成冢,墨成池,不及羲之即献之。笔秃千管,墨磨万铤,不作张芝作索靖。”

这段话是在说勤奋的必要性,写坏的笔堆成坟冢,洗砚的池水都成了墨色,意在强调用功之勤。而且从这句话的逻辑上来看,只要用功勤,即使赶不上王羲之也能和王献之差不多。如果用功到笔都写秃了千管,墨磨去一万铤,这种用功,不是草圣张芝也得赶上索靖。

类似这样的勤奋语录千百年来屡见不鲜,而大家似乎都是看到了这层简单的逻辑对应关系,却忽视了其隐藏省略的一些重要前提。勤奋是表示坚持不懈的反复练习,但是这个的前提非常重要,比如天赋,才华,方法,情绪,甚至家庭条件等等。

能学会一门艺术或者对一类知识有深刻的理解是非常不容易的,需要的条件也很多。绝对不是简单的重复就可以达到。不得不说,很多“勤奋者”恰恰是懒惰的,他只是简单重复一些动作,就觉得可以达到一定的效果,而忽略了很多需要动脑筋和付出心血的部分。

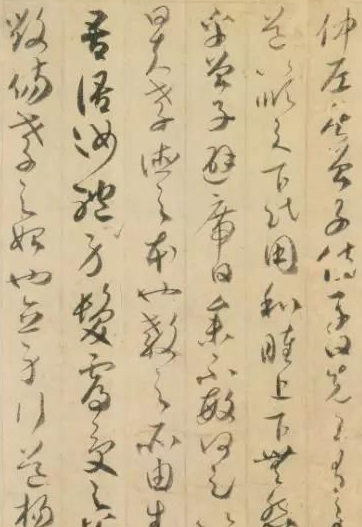

有句话说的有道理“不要用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰”。一场战争,不是讲拼命就能成功。同样,如果按照苏轼说的那样,只管去写,到了一定量,就会达到好的效果吗?即使你对临经典,没有内在状态和外在的方法指点,重复多遍也不会成功。

所以,去掉前提,孤立理解的勤奋,并不是成功的必要因素,而只是一个形式表征。方法、热爱和责任感才是成功的必然因素,勤奋是方法、热爱与责任感的外化形式而已。

勤奋的有效前提:方法、热爱与责任感

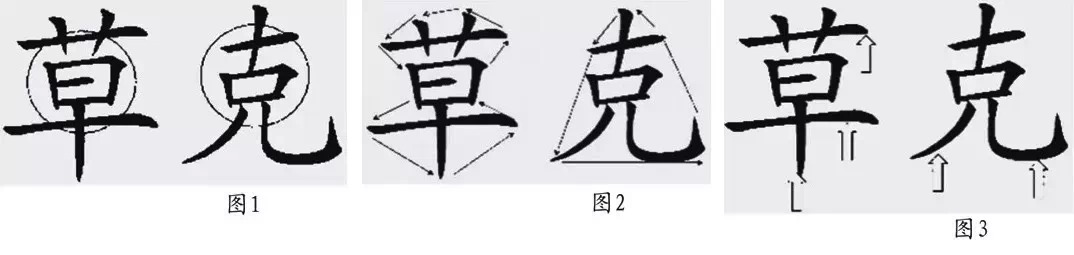

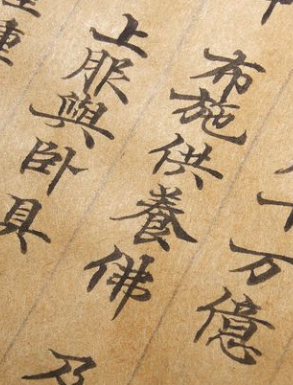

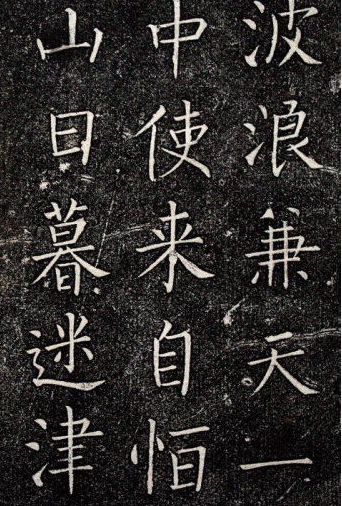

勤奋只有在确保有效的前提下才会发挥作用,而方法就是连接有效性的关键。古人论书,并不是像现在写论文一样要完整描述,更多的是一种感受的记录,忽略了他自己认为是不值得说的前提。而后人却把他说的话当做教程,这样就会造成误解。

记得当代一位书法名家困惑六朝的书论为何不提执笔法,很多人认为那时候人不够讲究,后来这位书法名家恍然大悟:“是那时候的人都这样执笔,根本不需要在书里刻意说明”。同样,我们现在的任何书里也不会写“说话要张嘴”这样的话。所以,对古人的话要经过分析才行。

有效的方法加上勤奋,才能良性循环。而有效的方法再深一步探求,就是内在的主动性。这种主动性主要包括热爱和责任感。

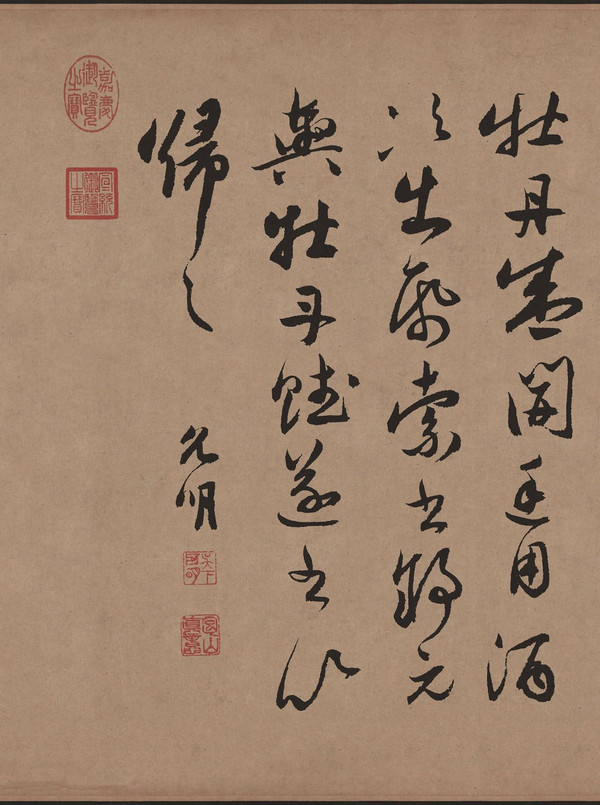

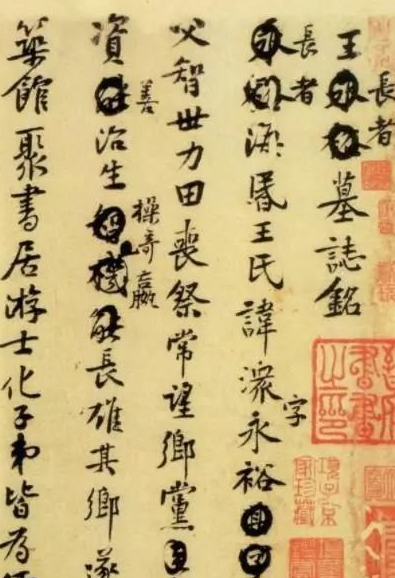

清代的何绍基在跋魏张黑女墓志拓本中说:“余既性嗜北碑,故摹仿甚勤,而购藏亦富。”这三句恰好表达了由内而外的过程。“性嗜北碑”的热爱是第一位的,进而才会勤奋临习摹仿,因为喜欢更要购买很多。

还有些学习,更多来自责热感。比如战场上的英雄,他们不是热爱战争,而是深深是使命感和责任感让他有了内在的强大驱动,进而做出非凡的事迹。对艺术来说,更多的是热爱。

如若没有热爱与责任感,即使勤奋也是枉然,这种勤奋其实是一种贪心,以为简单的外化动作重复就能换来自己所需求。而这种贪心的勤奋,必然丧失精准,也就无法成功。

人皆以为艺术家之学为勤学之苦,却不知对他来说是“乐此不疲”。外行与内行之别,并不在外在形式,而在内在理解和感知。所以才有“苦中乐”的说法,其实苦是外人看的,而乐是内在的驱动。

为艺者,若在艺中感觉疲劳,则是要唤醒自己的内在的热爱,如若不能,则应明自己即止步于此。

2024-01-25 13:47

本文来源:书法杂谈 - - 学习书法勤奋就有用吗 勤奋是不可以孤立理解的

本文地址:https://www.xinhandan.net/cms/show-24816.html

加入我们:微信:搜索公众号“新翰丹” 。新翰丹书法交流QQ群:620980212