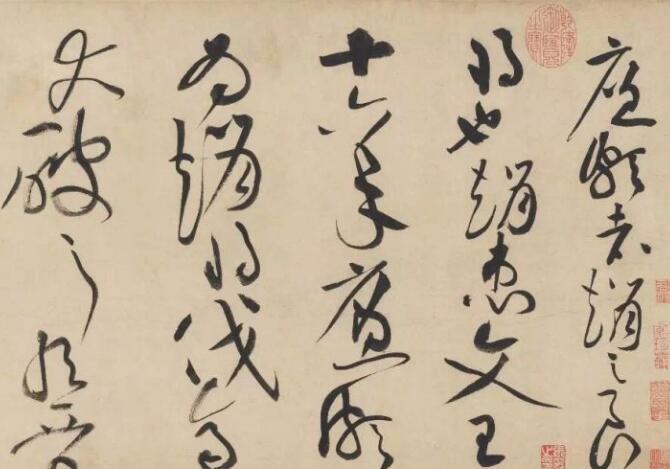

书法之美,章法结体是宏观布局,笔法墨法体现的是细致精微之美的控制。笔法的变化,不是大动作,而是极其细微的神经控制,它甚至不能靠大脑直接输出动作指令,只能营造某种情境和调用某种情绪,用这种间接的方式让大脑输出细微的指令,产生精微的外在变化,这就是艺术体现情绪之处。 更多书法相关干货内容,请持续关注“新翰丹书法”!

而在不同语境中,“力”的指代含义也不尽相同。有时候,力表达的是刻意的力量,细微的称之为“劲”。如林韫拨镫叙云:卢肇谓韫曰:子学吾书,但求其力耳,殊不知用笔之方,不在于力,用于力,笔死矣。虚掌实指,指不入掌,东西上下,何所阂焉。

这里的“力”是指刻意而为之的做作之力,而用笔之法,其实是要练成一种自然而然的控制力,非可以而为之,一旦可以,动作便缺少细微,则没有自然灵动的生命力。如同人在受突发情境的时候的状态,都是本能而自然的,受惊,欣喜,恐惧,那一刹那间的动作都是发自本能,而不是刻

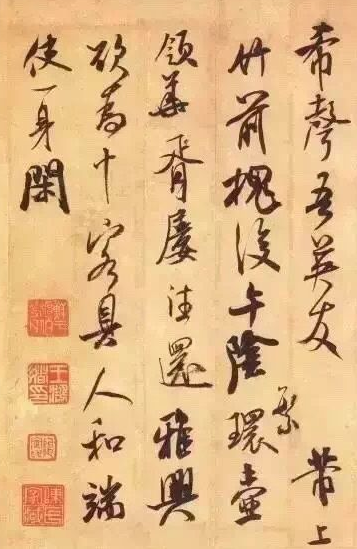

书法体现的便是人的本能和原始状态的呈现,这个是艺术表达的范畴,是感知的一种提炼和抒发。从总体而言,书法用笔,追求的就是“笔势”,有笔势才可以欧良性的抒发,无笔势则要陷入拘谨。

翰林禁经云:大凡点画,不在拘之长短远近,但勿令遏其势,俾筋骨相连,意在笔前,然后作字。故而书法以求笔势为先,并非拘泥笔画长短远近,因为书法是“因势成形”,书法是表达笔势,字形是笔势的终端体现而已。故而不可为字形而写字形,而是意在笔前而作字。

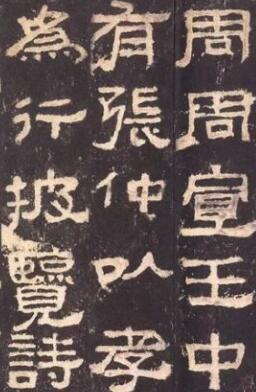

意若与笔同步,则是一种做作的设计,便是美术字的思维。所以书论说:“若平直相似,状如算子,此画耳,非书也”。可见,古人对书法的要求和定位是和写字不同的,整齐划一并不是书法艺术。

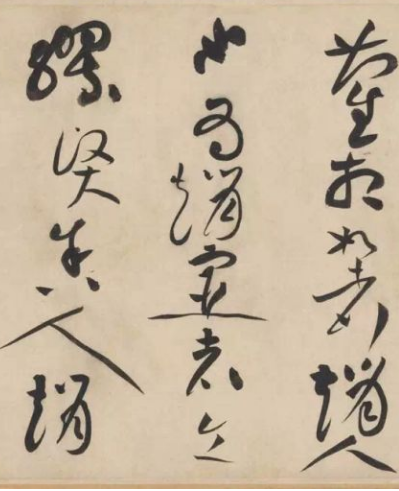

毛笔是书法之力的传导和接收,传导的是人主发之力,接收的是横向与纸的摩擦力和反弹力,二力矛盾而产生变化是书法所找的劲儿。古代书论往往是用简单的手上动作来指代主发之力。如李后主云:书有七字,谓之拨镫法,擫、压、钩、揭、抵、导、送。

拨镫,其实是用竹棍拨弄油灯的灯芯,使其可以保持火苗。这种细微的拨弄,用来比喻用笔之法,擫、压、钩、揭是手指发力,而抵、导、送则需要用腕发力。还有人有更细微的描述,即不仅仅从主发之力入手,也表达摩擦力和反弹力。

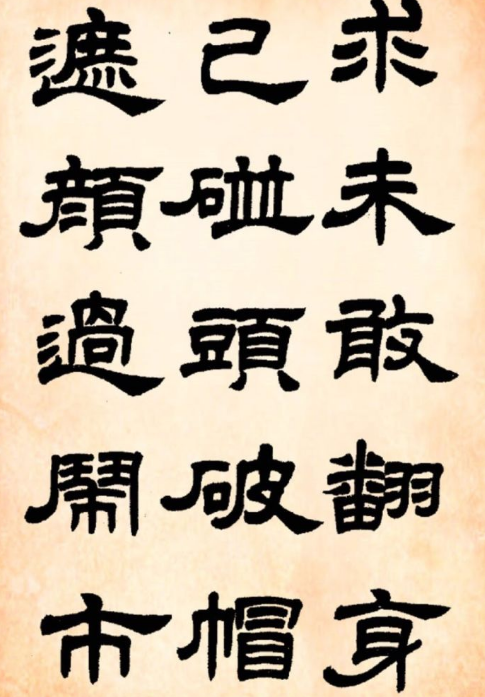

如翰林密论中介绍的十二种隐笔法:迟、疾、顺、逆、涩、倒、转、涡、提、啄、罨、趯。其中迟、疾、顺、逆、涩、都是利用摩擦力的控制来使用笔法获取笔势,而倒、转、涡、提、啄、趯是用了反弹之力。罨,是网,有覆盖之意,可能是一种铺毫的方法。

关于笔法,还有总结的更加精炼的,如李华云:予有二字之诀,至神之方,所谓截、曳是也。截是断,即短劲,而曳是拖,牵引的意思,即长劲。这个概括是从力学角度把力高度提炼为力的作用长短,这个更加像武术中所说的“寸劲”和“长劲”。太极拳谱云:远打一丈不为远,近打只在一寸间。

为了获取如此精妙的劲力,还是要回到执笔上来。若执笔紧密而有标准姿势,则很难有此作用。苏东坡云:执笔无定法,要使掌虚而宽。故而,执笔真正的要求,不过“虚”和“宽”二字。

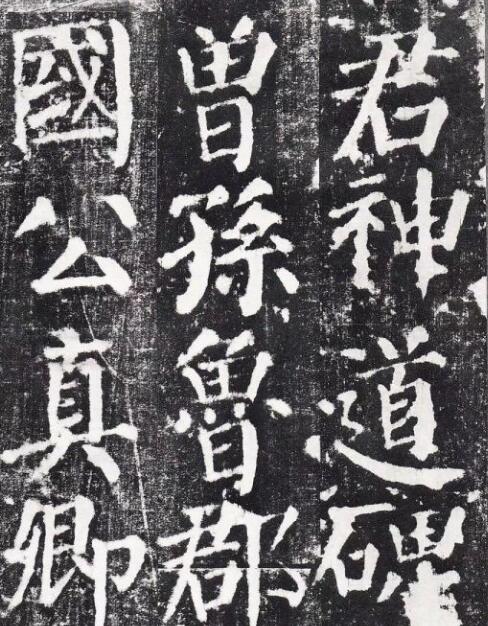

欧阳修更有具体描述,即:当使腕运而指不知。这句话说的很妙,指的作用其实是由腕传导而来,人虽然看到指头引导笔杆作用,而其实真正的发力源头是腕。指不知,非无用,而是自然不刻意的意思。作用和关注都在腕上。

同样,如果字体大小不同,则力的作用器官也会因此而传递更多,郑子经云:小字法在掌指,大字法兼肘腕。掌指,法之常也;肘腕,法之变也。魏、晋间帖,掌指字也。由此可知,虽然部位不同,而道理却是一样的,我们后来所见大字,大多是清代之后,早期写字都很小,都在掌指之间。故而临帖应看原帖字的大小,这点非常重要。以上就是本期的全部内容,感谢观看。更多书法内容尽在新翰丹书法!

2024-01-22 12:43

本文来源:书法杂谈 - - 书法的笔法 来源于细微力的运用

本文地址:https://www.xinhandan.net/cms/show-24658.html

加入我们:微信:搜索公众号“新翰丹” 。新翰丹书法交流QQ群:620980212