书法是中国传统文化之魂,数千年来,生生不息,绵延流传。它即使文字记录、人类交流和表达的工具,又见证了中华民族文明发展史,伴随着文字的演变和进化,实现了一茬茬的书体演变和更替。无数文人雅客,倾其毕生,历朝历代,人才辈出,从古文字到今文字,从章草、篆隶、楷书、行书、草书,不乏经典之作。书法,既是贵族、王公大臣和文人的玩物嗜好,也与普通百姓的日常生活密不可分。更多书法内容尽在新翰丹书法!

面对博大精深、浩如烟海的书法碑刻、传本墨迹和法帖,如何传承?如何取舍?如何学书法?如何临帖?如何把字写得美?这些问题,其实,是每个书法人共同关心的话题。但没有标准答案,没有统一的模式。

有人主张书法以唐楷入手,有人喜欢魏碑入门,也有人认为以篆隶打基础,还有人强调临帖要临的一模一样(其实不可能),有人主张意临,有人认为读帖非常重要,有人说笔法重要,有人说结体重要,有人以为一定要创新,有人则要强化传承,等等观点,各有说辞。

大多数认为,以传统的书法经典之作作为参照,汲取书法古典美,但也有人反对,认为古代的书法离我们已远,缺乏时代感,要创新。于是,出现了许多被认为是丑书的、千姿百态的书法面目。

大家普遍认为,书法要雅俗共赏,具有通俗性、大众化和普及性,但也有反对声音,认为书法是艺术,艺术的语言具有独特性和私有性,不必通俗化。于是,出现了书法表演秀,书法走出了传统模式的轨道。

书法离不开文字的约束,即使书法完全剥离了实用性,也不能违背文字约定俗成之规律,否则就不是书法。但却有人主张,书法与文字是两个系统,脱离了实用性的书法艺术,完全可以背离文字的约束,将书法引入抽象画之例。

在以上种种观点和现象面前,个人的力量显得非常渺小。只能寄希望于有关部门,激浊扬清,唱响书法主旋律,而作为一名书法爱好者,唯有从自己做起。

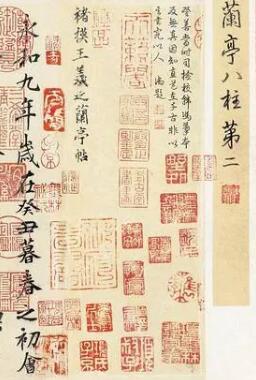

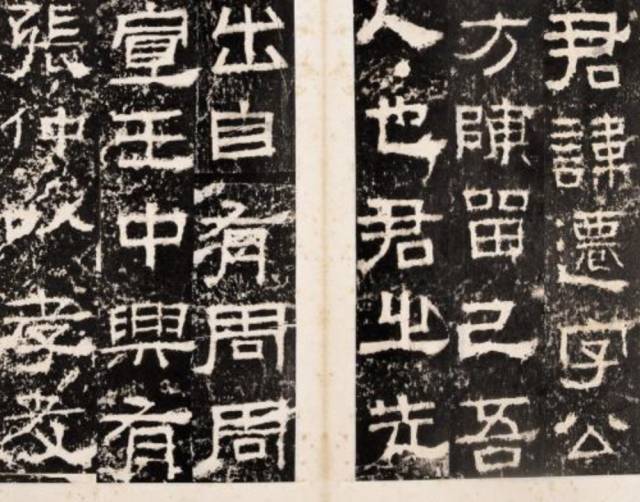

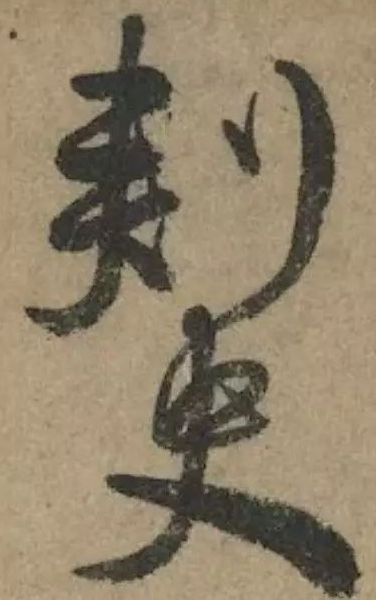

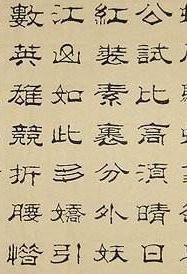

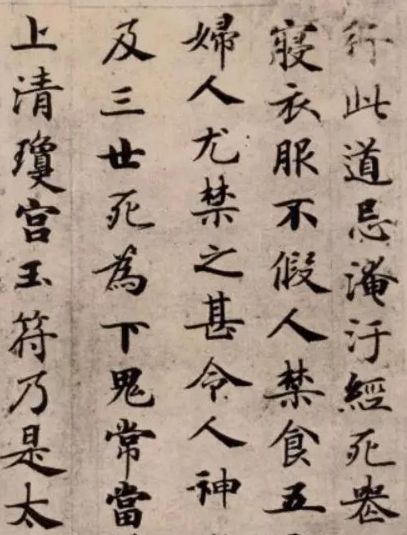

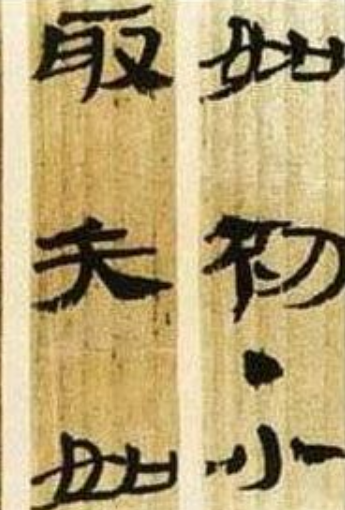

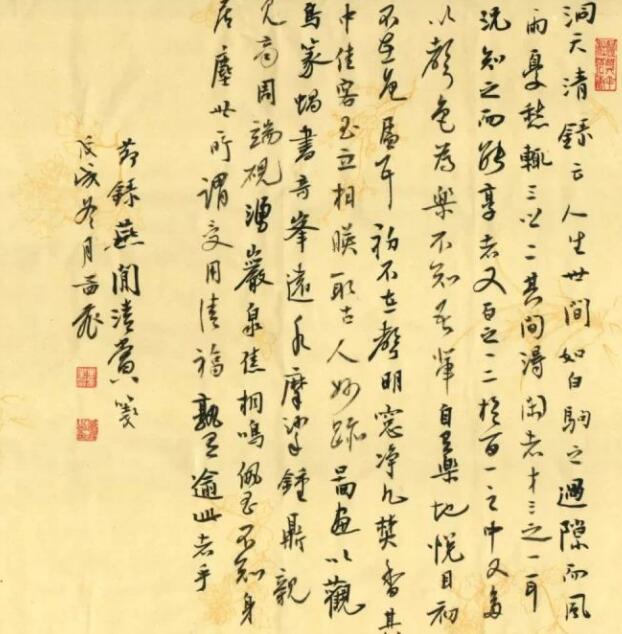

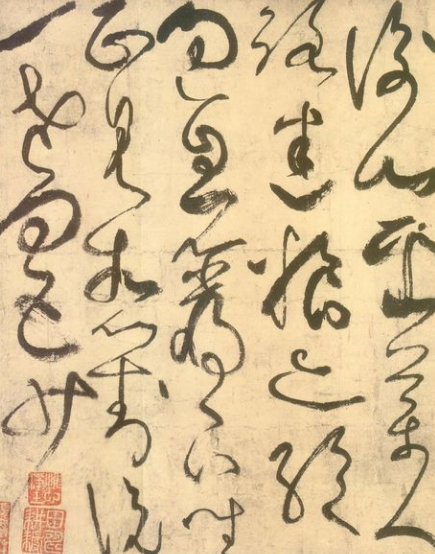

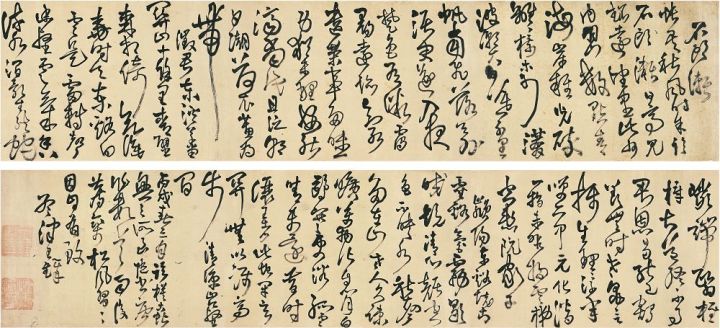

书法, 归根结底,就是“把字写美”。何为书法美,书法之美,在古文字的一点一画中体现,在秦篆汉隶、在兰亭序的字里行间、在古人亲朋好友的问候信札里,在“唐楷”里,在“张颠醉素”的“狂来轻世界”的笔墨中,在宋代书法的风韵中,在元明清的书法意态神情里。

所以说,真正的书法老师,是古人留传的碑刻、法书。这也正是为什么学书法要临帖。而临帖只是手段,是方法,只有通过临摹,才能学得碑帖“老师”的精髓,掌握书法要领。

不同的书体,不同的学习阶段,有其不同的特点和规律,一本帖要临多久,什么时候可以换帖,能否同时临摹同一书法家的不同书体,能否同时临摹不同书家的不同作品,临帖到什么程度才算合格,这些具体问题,都没有统一标准,因人而异,视具体情况而变。大致可从以下三种不同阶段把握,为了方便说明,称之为临帖三阶段。

一、第一阶段(书法入门),主要目的是:

(1)养成良好的书写习惯,掌握正确执笔姿势。米芾说:“悬手提笔运腕”。有三层意思,一是悬手,整只手需悬空,可使手臂之力到达笔端;二是提笔,注意是“提”笔,而不是压锋;三是运腕,米芾说:“以腕著纸无力”,腕必须悬空运笔,才能八面生势。米芾的执笔观点,结合书法实践,我以为,这是正确的执笔方法。当然,也要视具体情况,例如,蝇头小楷,就不能按照米芾所说的执笔方法。而且执笔还以尊重个人习惯为前提,比如,何绍基的“回腕”执笔法,就比较特殊,执笔目的是确保书写的灵活掌控。

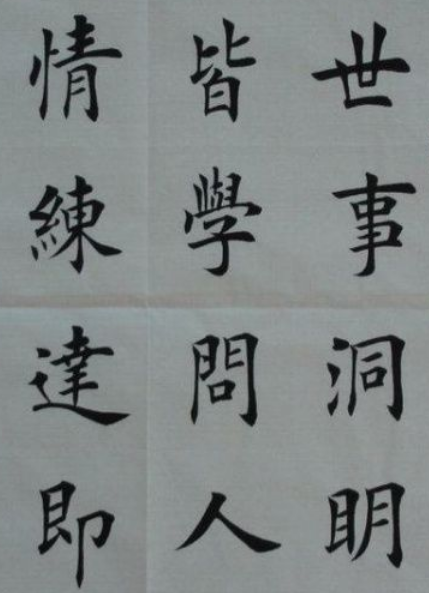

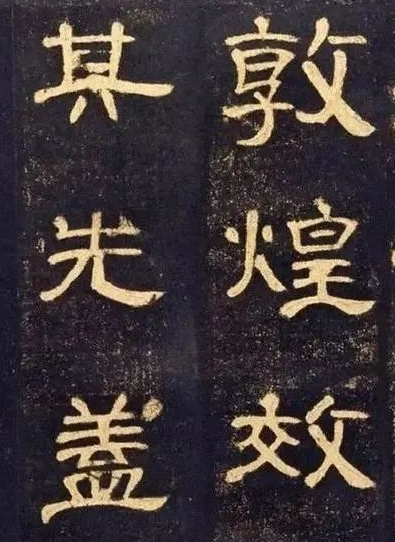

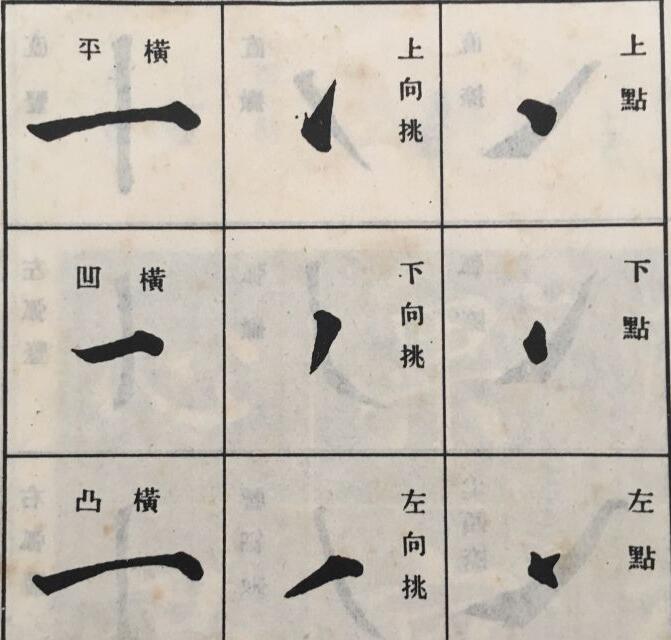

(2)以楷书作为笔法的基本训练。这是历朝历代大多数书家的主张,“先务正楷”、“端正均匀而后破体,破体而后草书,”这些书学至理名言,一定有其道理,我辈不必另辟蹊径。楷书法度具备,点画沉着,笔力遒健,结体严整。打好楷书基础,再学习行书、草书和篆隶,是为初学书法的正确途径。练习点画笔法。明白“永”字八法,正确书写横、竖、撇、捺、点、提、钩和折与弯(厭),这八种基本点画,循序渐进,逐步掌握书法点画笔法。

(3)参考结体书论,练习字体间架结构,如欧阳询《三十六法》、黄自元《九十二法》,了解字体结构原理,掌握书写规律。

二、第二阶段(提高阶段)。初步掌握了书法点画的基本要领之后,在这一阶段,重点解决“临像”的问题。

(1)认真读帖,把握细节。古人说“意在笔先”,就是读帖的目的,也是临帖的重要环节,读什么,怎么读?

一是纵向比较。同帖、同字、同笔画比较,从而明白点画之特点;二是横向比较,同作者不同帖、同字、同笔画之比较,明白各帖不同点,以便更好地掌握规律。可作“四比”:

一比点画形态。点画的起笔、收笔、运笔之轻重、提按、粗细、长短等。

二比点画笔法之呼应、连带和避让。

三比结体空间布局、部首关系位置经营以及疏密关系。

四比意态气息,趣味神韵。

通过“四比较”,明白点画、结体的变化、空间布局和疏密关系及笔势往来之呼应避让关系。

(2)选临有代表的字形,进行重点突破。如“九、成、宫”三字,“九”字的一撇,逆锋落笔、迅疾转锋毫,成正锋,顺势笔锋送到撇的末处,边提笔边向外出锋,注意,出锋时速度不宜快,要力到撇尖。第二笔,横折竖弯钩,是此碑的典型特征,初学很难写,要反复琢磨。起笔横画直落笔、迅速转正锋,取斜势,至转折处稍将笔提起并顿挫转锋,锋正之后提起内擫蓄势,平顺将锋送到钩处,顿挫提起转向出锋钩起。这些笔法和笔势是连贯性动作,一气呵成。“成”字“横、撇、横折钩、斜钩、撇、点”,其它点画都可以借鉴“九”字,唯“斜钩”难写,此笔画要掌握两个特点,一要写出刚劲挺拔之态,侧锋起笔,迅速转正锋,锋正之后稍提起并内擫蓄势直到钩处,稍加顿挫转锋钩起出锋。二要细心观察“斜钩”的位置,长度、斜度和跨度,以及和短横、撇的交叉位置。“宫”字的中点,最为重要,一是逆侧锋起笔,顿挫正锋迅速提起并向左侧收笔。二是注意点的位置在宝盖头稍偏左,与下面的两个口成呼应。以此类推,举一反三,逐字突破。

(3)掌握了笔画和结体的基本要领,临帖已达8、9分像,才算临帖过关。有人说,相似度能说明临帖水平吗?能,在这一阶段,临得越想越好。有人以为书法大家都临不像,何必自讨苦吃,其实,没有一个书法大家不吃“萝卜干饭”的,只是功力到了一定层次,临像已不屑一顾罢了。

第三阶段(临创阶段)。熟练掌握了临帖风格,重点解决丢掉“拐杖”的问题。这一阶段可能会很漫长,有的人勤奋加悟性好,能较快的形成自己的书法风格,也有的人,非常努力和勤奋,但就是丢不了“拐杖,出不了帖。故这一阶段也是书法学习的关键阶段。

(1)要“神通而形有别”。不同书体,不同流派,皆各成体系,从哪里来,让人一看,来龙去脉,面目清晰。但既要与临帖有一脉相成之关系,逐渐建立起自己的新意和风格。

(2)要贯气。古人说,笔势生结体,结体不同,但笔势需一致,这点非常关键,为什么许多大家,都主张意临,就是在对临的基础上,进一步巩固临帖的精神,是吃透原帖精神的好方法。只有经过意临,才能把字写活,而字写活是出帖的一个重要标志,启功先生认为,点画只要在轨道中,偶尔有偏轨现象,也属正常,这话很有哲理。一气呵成才是创作,不贯气的刻意模仿,不算出帖。

(3)要有我。书法出帖,既要丢掉”拐杖“,又要看出出处,自成风格。这不仅靠功力,还要靠悟性和经验积累,要通过不断的汲取碑帖营养,拓宽笔法技巧和视野,取各家之长,融汇贯通,功到自然成,自成一格,方能修成正果。

2024-02-26 19:24

本文来源:书法杂谈 - - 怎样临帖才能更有效呢 浅谈书法临帖要义

本文地址:https://www.xinhandan.net/cms/show-25331.html

加入我们:微信:搜索公众号“新翰丹” 。新翰丹书法交流QQ群:620980212