说到书法的学习,大家都会想到两个字“临帖”,是啊,向古人法帖学习,当然是一个必然的途径。但是呢,临帖其实并不是方法,只是必然途径,怎么“临”才是方法,如何去理解“临”又是临帖学习的关键。想了解更多书法相关干货内容,请持续关注“新翰丹书法”!

很多人会说了:“临帖有什么不好理解的,不就是照着写吗?”没错,我们说临摹,摹是透明的纸张帖在字帖上面的描摹,临就是面对字帖照着写。但是这里的关键是,我们看着古人的帖,看到的到底是什么,学习的又是什么呢?只是“照着写”就能得到书法的真传吗?这其实是一个认知的问题。

只是临帖是学不好书法的

在《庄子》中,记载孔子见老子时候,老子说过的一段话:“夫六经,先王之陈迹也,岂其所以迹哉!今子之所言,犹迹也。夫迹,履之所出,而迹岂履哉!”这段话的意思是说《六经》是先王留下的经典,但是关键不是他说什么,而是在于他为什么要这么说。就如同地面上的鞋印,鞋印虽然是鞋的痕迹,但显然鞋印和鞋不是一回事,如果根据鞋印去学习走路,这不是笑话吗?这用在书法里也一样,就得出一个结论:只是临帖是学不会书法的。

宋代的黄庭坚也说过“古人学书,不尽临摹,张古人书于壁间,观之入神,则下笔时随人意。”当然这绝对不是说不要临帖,而是说只是照着写模拟外在形式是不行的,我们要明白为什么临,临的是什么?

书法和艺术作品的三层结构

我们说一幅书法作品,也包括所有的艺术品,他呈现出的是三部分内容:特征、技巧、功夫,

古人称之为意(特征)、法(技巧、功夫)。

那我们怎么区分这个结构呢?

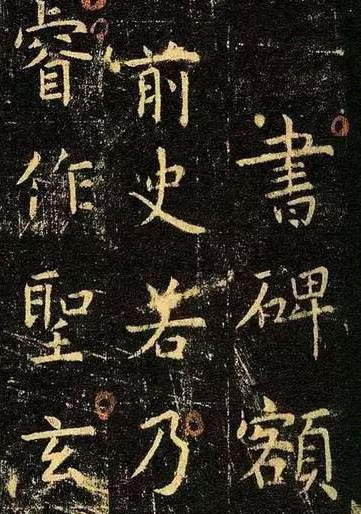

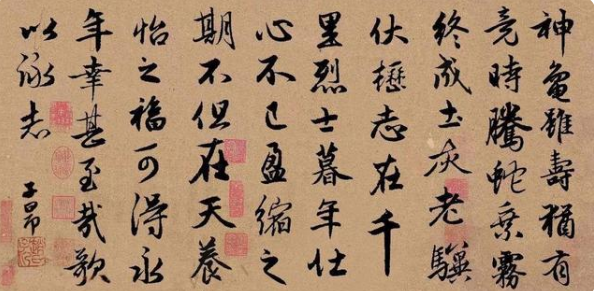

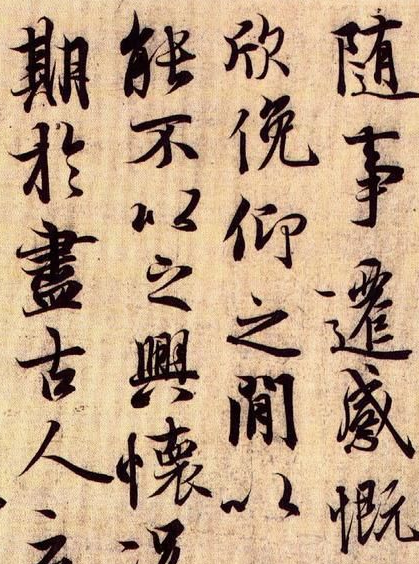

我们以众所周知的书法名作《兰亭序》来举例,对于书法经典《兰亭序》后人赞誉的词是:“点画秀美,行气流畅”,“清风出袖,明月入怀”,“飘若浮云,矫若惊龙”,“遒媚劲健,绝代所无”,“贵越群品,古今莫二”。

这些说的其实是《兰亭序》的体现出的特征,特征是由内而外表现出的气质和魅力,这些特征是一种意象,只能通过比拟才能表达。我们看待一幅书法作品或者其他艺术品,不论是外行还是内行,最开始都是被艺术品的特征所吸引。

但是外行和内行的区别就在于“外行看热闹,内行看门道”,内行的“门道”,就是能通过“特征”分析出艺术家的“技巧”能力和“功夫”的深浅。那么艺术的欣赏,本质上也是如此,是一个由外而内的分析和还原。

特征,是艺术家塑造的意象;

技巧,是艺术家运用的灵活性方法;

功夫,是艺术家驾驭身心与艺术原则的核心能力。

在书法里,特征是作品带给人的画面意象和五感的感觉;技巧是作品中体现出的用笔、章法、结构、墨法;功夫是作品中体现出作者执笔和运笔能力以及线条的驾驭能力。

学习效率低下的原因:三个结构的认知错位

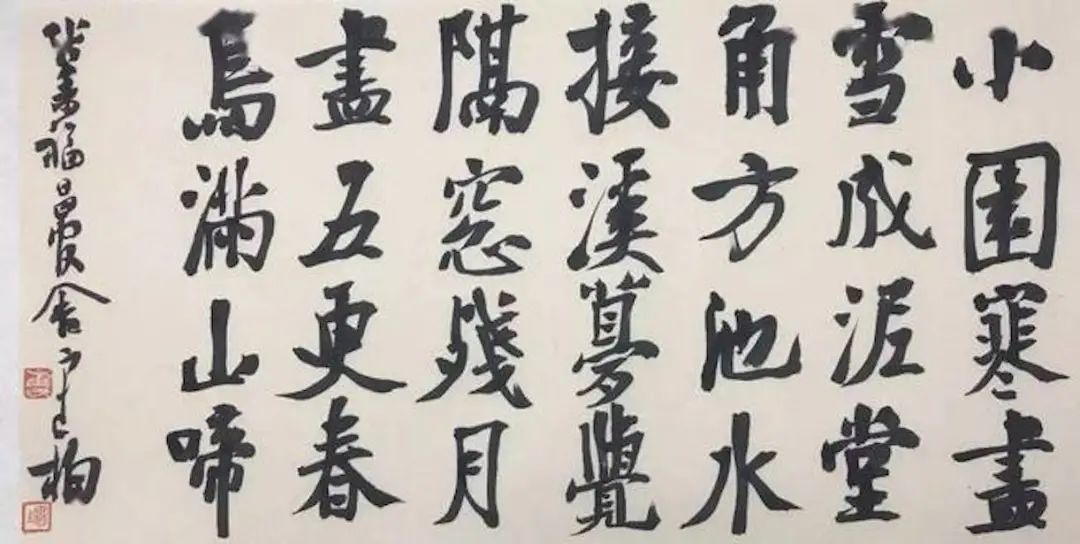

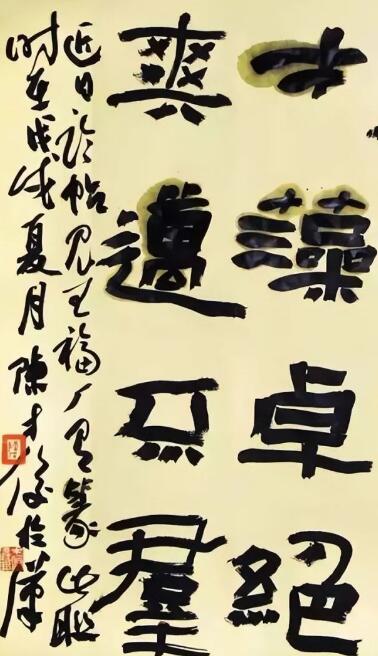

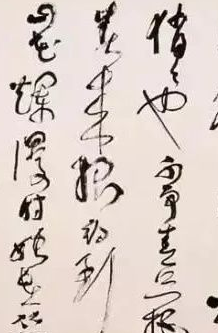

一幅好的艺术品,特征会同时体现在很多事情上,甚至是不同的艺术之中,这就是不同形式“意相通”的特点,这就是艺术最值得玩味的地方,它可以与生活的现象相融合。比如下面两幅图的对比:

不论我们是欣赏艺术品,学习艺术,我们都应该明白我们学的是什么,有没有错位,如果错位,把技巧当做功夫练,就把灵活性方法当做了原则,变成死板;把特征当做技术,舍本逐末。比如上面两幅图,字并非是为了仿照屋檐和岩石而来,特征相同是不可求的,刻意而为之就是把特征当做了技巧。这就造成了错位和混乱。

特征与技巧的认知错位:

一位风华绝代的演员,他的气质特征所体现的动作,并不是学习的部分,如果去模仿这些细节,就落了下乘。

在书法里,一个法帖体现的其实是高手的特征,法帖并不是书法原理,而是高手特征。很多“临帖”的方法和技巧,是总结了高手特征,当做练习原则,这样就错了。如同产品的优点并不是制作方法,方法和原理是对特征的内在解析还原而得到的,不是模仿分析外在特征而获得。

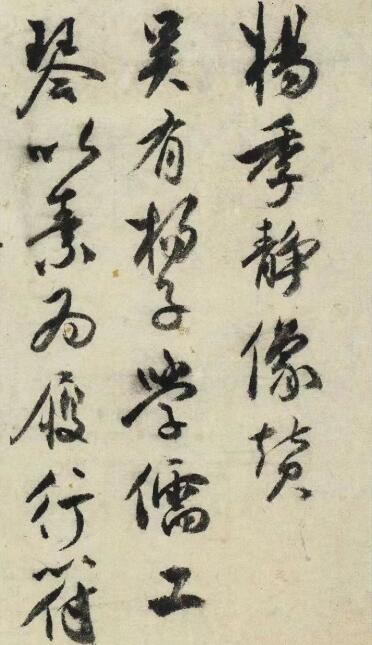

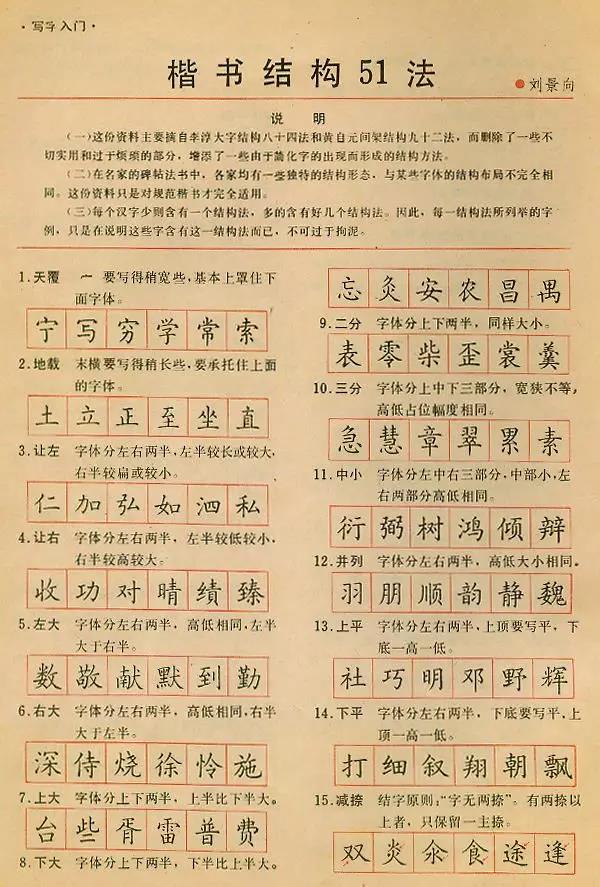

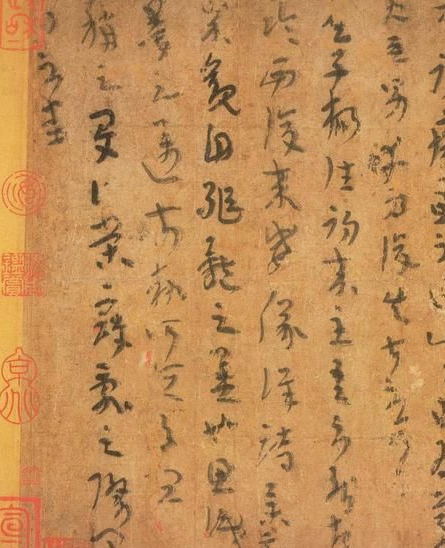

错把特征当做技巧来分析

上面这幅图,把字的特征细节分析的很细致,但是这个并没有任何操作的意义,因为这个分析并没有还原作者书写的状态,作者在写的时候是不会考虑这么多的。这就是典型的把特征当做了技巧去分析,分析出的结果,如果让作者看到,恐怕会哑然失笑。不是所有的细节分析都是有意义的。因为他的特征出现是偶然的,把偶然当做必然去研究,是没有意义的。

在我们的工作和生活中,其实也是一样,成功的事迹和榜样,并不是需要我们去模仿他们的特征,而是需要找寻内在的规律,再映照在自己身上。成语“东施效颦”的寓意就是这个,可以模仿别人的特点,有时候会露丑而不自知。

技巧与功夫的认知错位:

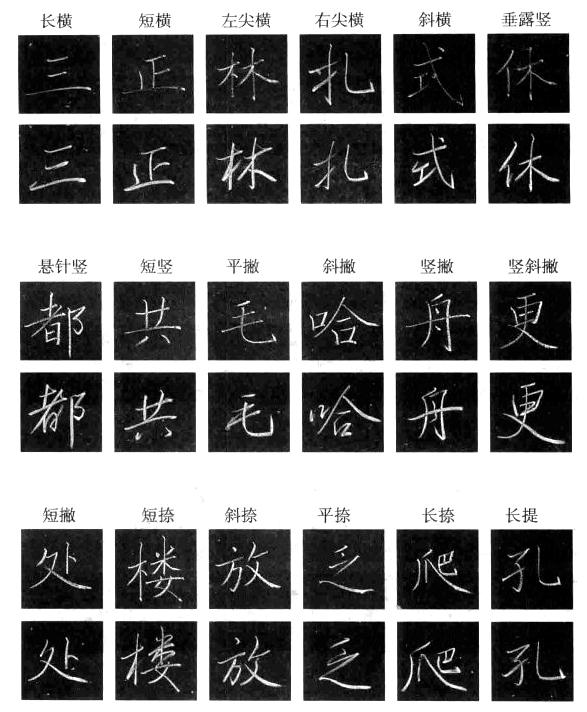

很多时候,我们在学习的时候是分不清哪些是技巧哪些是功夫,很多人在学习书法的时候都有这样的经历,比如学写“撇捺”,总是一个“撇”写了好多个,但是越练越写不好,为什么呢?因为笔画的发力变化是技巧,并不是功夫,是需要在实践中去揣摩怎么变化,怎么发力,怎么收,而不是只是为了追求练习时间,这样的积累反而适得其反。即使最后练成了,也浪费了很多时间。

同理,很多武术的招式只是力量的转换技巧,是需要思考,并不是盲目的重复性练习。咏春拳的功夫,是他的桩功间架,而咏春的木人桩法,其实是在练习力量的转化,并不是反复训练打木桩增加胳膊硬度;再如,笛箫有一个技巧是“循环换气”,即吐气的时候嘴中留一口气,在鼻吸入气息的同时,把嘴中留一口气吐出,这样就能循环以往就让音一直不断,这是一个技巧,并不是气息绵长。笛箫练习者如果太多练习“循环换气”的技巧,就会让他实际的气息控制越来越短。把技巧当做功夫过多的练习,反而会减损功夫。

反之,把功夫当做技巧,就把一个应用实践性的形式,变成了单项的炫技。如同练武在比谁马步扎的时间长,比诗词谁背的多。。。

功夫与特征的认知错位:

很多书法爱好者,在学习的时候会去反复练习书法家的特征,当我们把特征看做一个实际的动作,就会变成一个细枝末节的东西。比如,反复去练习一个字的飞白效果,再如,临《兰亭序》,要把原贴的错字也要写一遍。这就不是学习,而是模仿秀了。

传统武术中的《六合棍》,其创始人是一个跛子,所以有一个动作就是身体突然下落,是他借用自己前腿受力不济,而练成了一个出其不意的本能,这是因他自身条件而产生的特征。一个后辈的健全人,也去学这个动作反复操练,他用好用,而你用是不好用的。因为特征不是共性规律,只是个性展现

大家想想,一代武术李小龙,是不是很多人并不在意他的训练体系,而更在意模仿他的招牌动作?把特征当做功夫,会背离学习的本质。书法里说“意多于法,则不可学也”,就是说当一个书体特征大于功夫和技巧,那么就不要去学习它,因为容易把特征当做功夫。

所以,要把时间用在功夫上,要把悟性用在技巧上,恰恰不要把特征太在意。

功夫,需要的是时间,不论悟性高低,聪明与否,功夫的积累是身体心理消耗的必然时间。比如武术中的站桩,笛箫练习的长音,都是核心功夫的锤炼,在这里投机取巧是无所遁形的。

技巧,需要的是悟性,是对一件事情灵活处理的理解,学的是一种转化方式。

特征,是功夫和技巧以及经历和自身禀赋融合而成的一种外在特质,是“不可学”的部分。

功夫、技巧、特征是一个相互影响的整体

前面我们分析了,面对书法作品或者其他艺术作品,我们要分清三者的区别,而实际上,三者是相互影响的一个整体。他们的关系如同下图:

功夫是特征和技巧的交集

再有特征的书法家,没有技巧和功夫的支撑,也是不成立的;再有技巧的艺术家,没有功夫就走不长,没有特征就很难让人记住;再有功力的人,没有特征、没有技巧,就很难实践应用。

武术里有一句话“练武不练功,到老一场空,练功不练拳,只得身体健”说的就是这个意思。

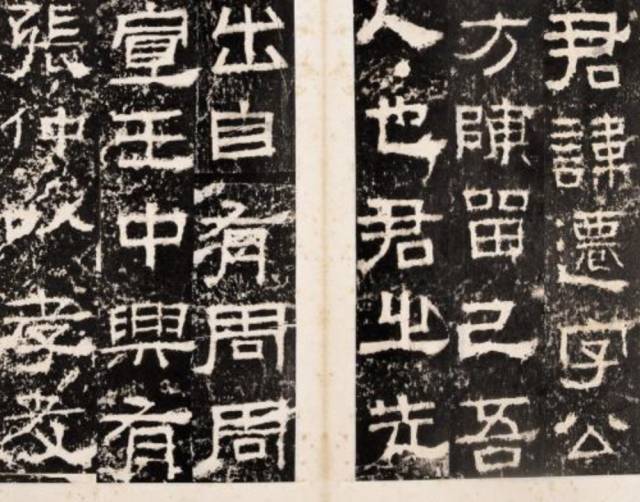

而我们也可以看出,不同的性格风格,因功夫,技巧,特征的不同侧重而分野,在书法上,我们可以看出草书(主要是大草)大多是个人特征多于技巧和功夫,而篆书则以功力为主,楷书、行书、隶书更侧重技巧。而不同人的禀赋不同,也在于有些人是功力型,有些人是技巧型,有些人则是特征型。学习的关键,是了解自己的禀赋,在自己擅长的禀赋里努力,弥补自己的不足。

临帖,我们要临的是什么?

综上所述,我们书法的临帖,其实是通过一个特征,探讨分析作者体现的技巧,感受他内在的功夫。进而不断发现自己的不足。了解自己在功夫,技巧和特征体现上的缺点是哪里。

临帖,绝对不是简单的模仿象形,而是在老师的引导下,在实践中取其意。从而“得法”,达到古人所说的“意法相成”。以上就是本期的全部内容,感谢观看。更多书法内容尽在新翰丹书法!

2024-01-26 09:39

本文来源:书法杂谈 - - 临帖就能写好书法吗 不要太天真

本文地址:https://www.xinhandan.net/cms/show-24896.html

加入我们:微信:搜索公众号“新翰丹” 。新翰丹书法交流QQ群:620980212