书法给现代人的审美造成了很多困惑,“横平竖直,一板一眼”的楷书似乎还好说,至少可以做到符合“整齐,大方,易认”的大众审美。而对行草书,隶书,则很多人更多的感受是“不明觉厉”。无法体认其中的美感,也就造成了一种“神秘”的心理。想了解更多书法相关干货内容,请持续关注“新翰丹书法”!

这种“神秘”又被很多人加以引导发挥,佐之以美妙文字,使之成为美学意境的一种形式。于是,大家似乎也认为书法的某种美是“玄”的,是“神秘”的,最关键的是“不可知的”。这个似乎在文字的渲染下,已然成为了知识性的共识,进而中国书法的审美欣赏,大多是朦胧不清的。

不独书法,所有中国文化的当今形式,似乎都萦绕这某种“神秘美学”,都在兜售一种“不明觉厉”,所描述的赞扬之词,都和艺术本身无关。“神秘”的本质,就是无法解读而又相信它的功能,其实这都来自某种不对称而产生的“势能”。

“神秘感”的来源之一:抽象信息的不对称

大部分都能理解具象层面的衡量标准,如同书法的楷书,因为最接近实用,最能以实用性的美学标准去衡量。而楷书所蕴含的笔画间的韵味,则只有通过实践体认才能明了,对无体认之人来说,一切语言文字不过都是概念,进而衍生附会成“知识”,则可能早已积累成谬误。

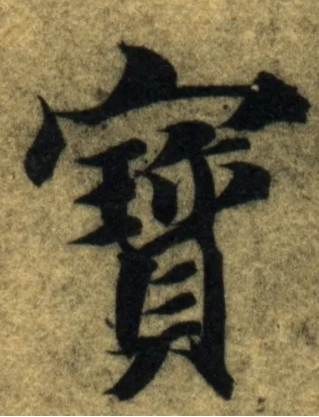

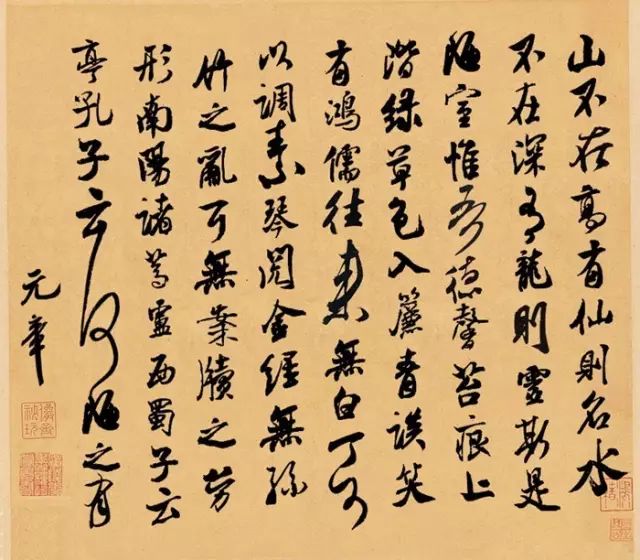

如同褚遂良的楷书《雁塔圣教序》,很容易达到“雅俗共赏”,“俗”观赏的是“整齐、大方、易认、清晰”,“雅”观赏的则是其笔画间的韵味和节奏。“雅”欣赏的是具象之外的部分,而俗只能欣赏具象部分。

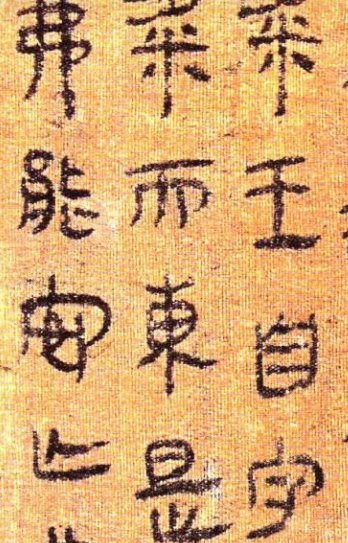

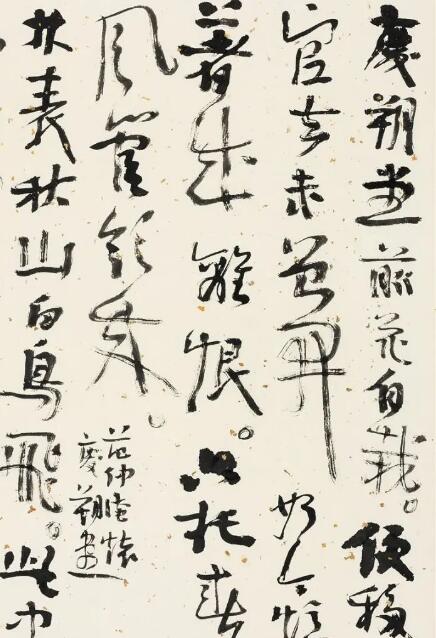

但如果遇到非具象的部分,缺乏艺术体认的则很难理解,比如“抽象”的艺术形态。在书法中,则如同章草。行书可以说是楷书的快写,基本还在“具象”的范畴内,而章草则是改变了书写形态,形成了新的汉字符号形态。“俗”则或者会以自我熟悉的形态为中心去做否定判断,或者则以完全与具象经验不同而产生“神秘”的崇拜感。

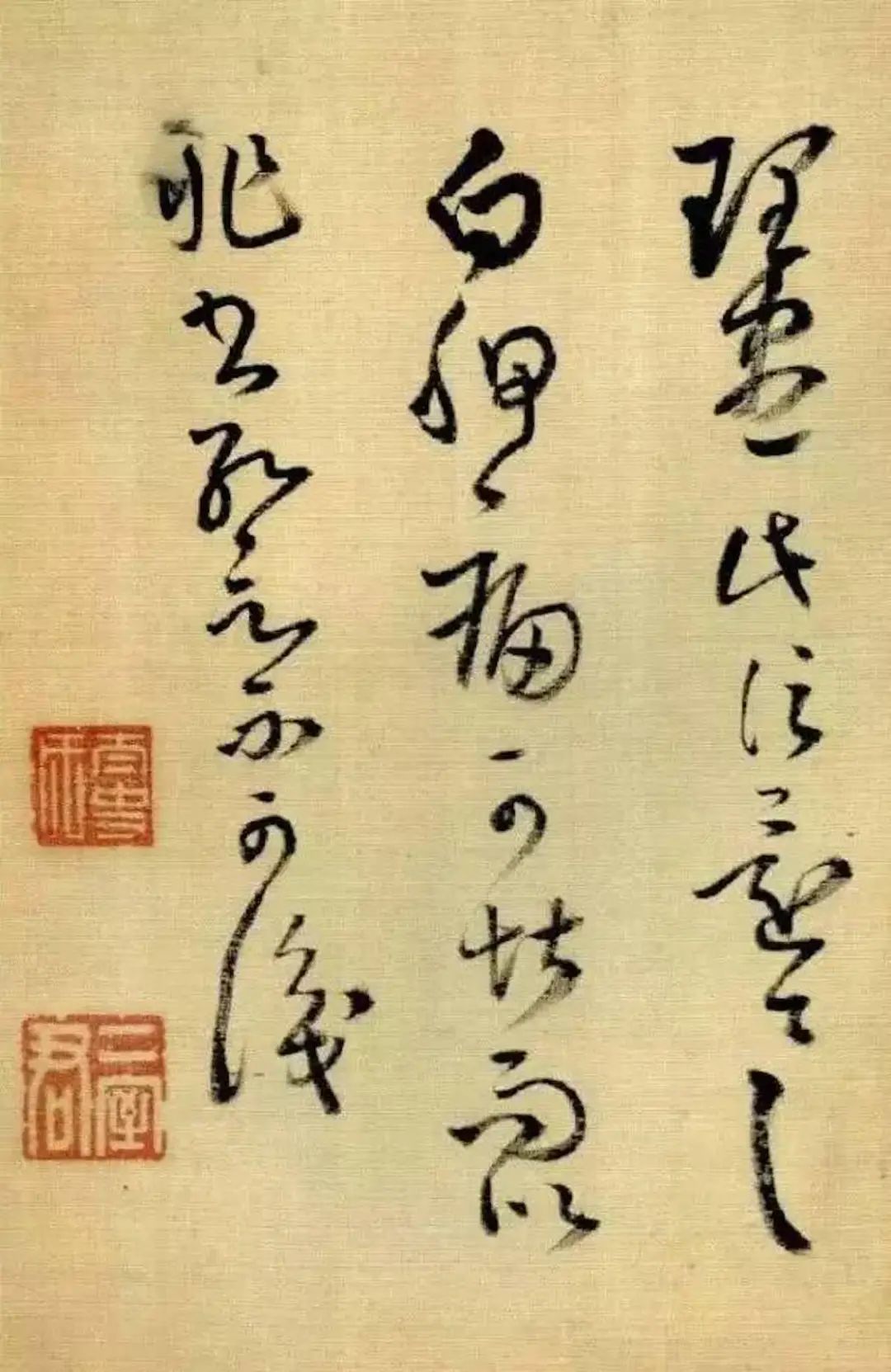

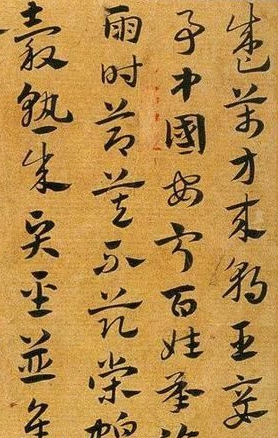

下面皇象的章草《急就章》,就体现了这个特点。若不懂章草的规律,说不定会认为是在乱写,或者说这是一种“神秘符号。”

抽象其实都从具象来,章草的形态也和楷书的具象形态有继承发展的关系。感觉神秘,是不知道抽象的具象根源是什么。若直接面对抽象,就有了大量的想象空间。这个空间,要么诞生附会的多种知识概念,也或者会产生了艺术。

但这种“艺术”一旦被告知有了切实答案,艺术性的价值就颠覆了。艺术其实是对“不懂”的一种探索,是对追求答案过程中的多角度阐释,侧重的是过程,而非目的,但是只要那个目的出现了,艺术性也就破灭了。

如同对外星人的遐想,可以衍生多种艺术作品,但是一旦外星人确认找到,也成为实际生活的一部分,这种遐想产生的艺术就结束了。

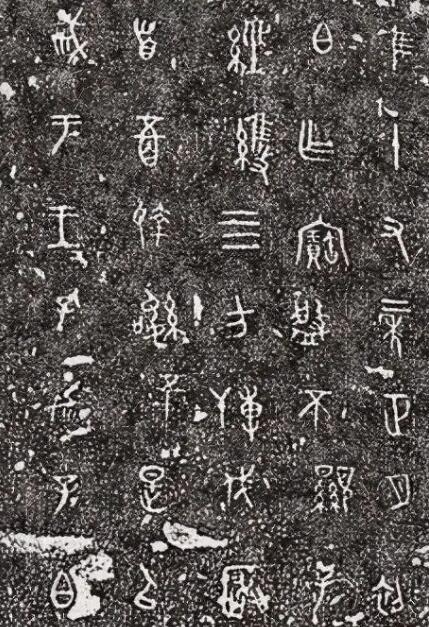

如同下面的这几个文明都曾经出现的“抽象符号”,很容易让人就产生这种因为不懂出现的神秘感,认为这个有无穷的可能,有无穷的功能。而其实这个符号,无非是和漩涡或风车有关,有全人类总体趋向的具象的生活经验,自然就会大致雷同。

故而《道德经》里说“玄之又玄,众妙之门”一定是有具体所指,而绝不会是现代人理解的“玄”是神秘不解的意思。这里就可能不仅仅是未知的概念和抽象,也可能来自不曾体会的感知。

“神秘感”的来源之二:对意象的感受不对称

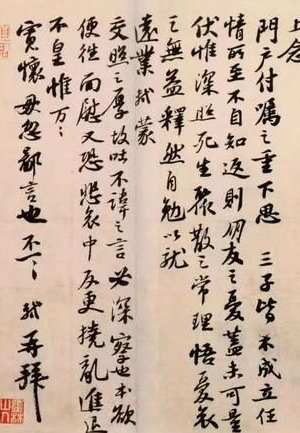

除了信息不对称,还有一种是感知的不对称,你未曾体会,自然无法理解。要么浅解,要么诉诸神秘。比如道教的符录,书法中的大草书。

艺术的确有语言文字不容易表达的一种感受,如王羲之在《书论》中说:“夫书者,玄妙之技也,若非通人志士,学无及之。”那种妙处,只有练到了才能真正感受到。这种“感受”其实是来自“意象”即一种掌握技艺核心或者经历才会有的一种画面感的意象。

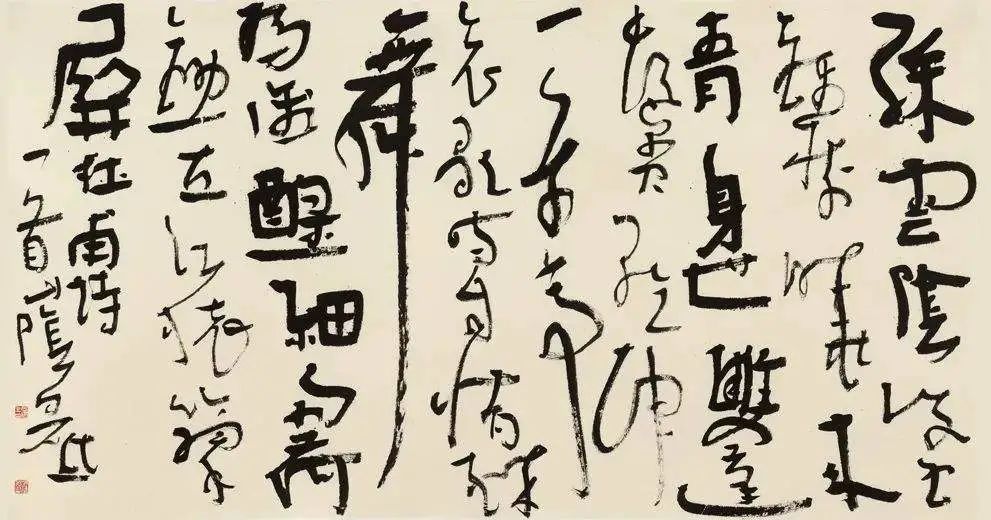

大草书体现的是一种意象,视觉上已经没有具象,也不是规律分布的抽象符号,而是一种线条的流动。体现的是后面蕴藏的节奏和画面。

这种意象是通感的,是立体的,是只有共通感知经验才能有的一种共鸣。也是艺术很深入产生的一种状态。这种状态不能描述,怎么解读都是错误的,如同“拈花一笑”的典故,真正触动的内在,只有当时经历的人才明白,而如何解读都是错误的。

我们衍生的文化中,很多都是对这种感受和意象的文字阐释,这种文字阐释其实是可以对应多种感受的,很容易就产生了“降维理解”,如同读经典经常会出现这个情况,是把感受性意向性的文字表达,当做了一种概念去记诵理解,甚至当做了知识。

中国的诗词,很多都是表达这种意象,过度的文字解读都是不相契的。因为表达的都是意象,故而写意画与诗词往往成呼应。齐白石先生的《蛙声十里出山泉》,用由高到低的瀑布和蝌蚪来构建一个立体的意象,并未出现具象的“蛙”,却让看的人“脑补”了未表达的信息。

毕加索赞美齐白石的中国画时候说:“中国画真神奇。齐先生(齐白石)画水中的鱼儿,没有一点色,一根线去画水,却使人看到了江河,嗅到了水的清香。”意象所呈现的意境是非具象的感受,是对高于我们感受,却无法具体描述的状态。

所以,意境,神秘,神妙,都是我们感知无力时候的表达。意境,只是因为没达到。而这个状态,恰是艺术诞生的空间:这里彷徨、暧昧,不定,多变。桑塔耶那说的:“艺术是有意识的自我欺骗”,其实是表达的是这个意思。

这种艺术状态其实是心灵成长的纠结状态,修炼中对得道的描写就会很多“艺术表达,比如”:“三花聚顶,五气朝元”,其实这些并非文艺修饰,只不过是不同感知阶段的有具体所指的操作而已。中国文化的很多方面,都有这种很深的误会,你以为那是意境描写,其实是操作手段。

你感觉神秘,只是你不懂而已。

所以,传承真正的意义,就是在传递对称的信息和感知经验。最细微的称之为“秘传”。许慎在《说文解字》序中说:“怪旧艺而善野言,以其所知为秘妙,究洞圣人之微恉。”以上就是本期的全部内容,感谢观看。更多书法内容尽在新翰丹书法!

2024-01-23 09:47

本文来源:书法杂谈 - - 书法对现代审美的冲击 难以体认其中的美感

本文地址:https://www.xinhandan.net/cms/show-24759.html

加入我们:微信:搜索公众号“新翰丹” 。新翰丹书法交流QQ群:620980212